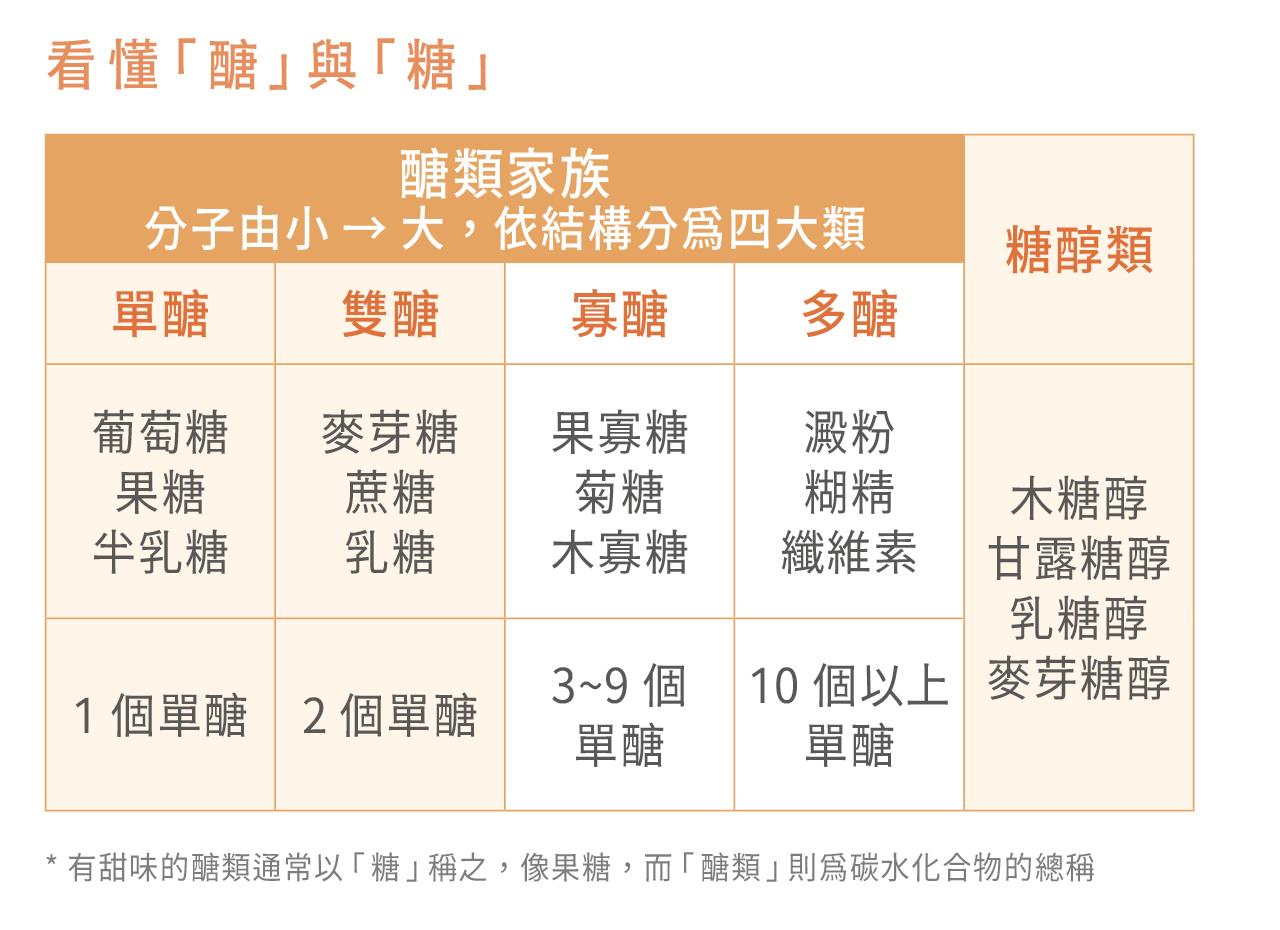

巨量營養素包括蛋白質、脂肪以及醣類3 大類。這些營養素的每日需求量大,能提供能量、維持身體正常機能運作,也是構成細胞組織的主要成分。

蛋白質

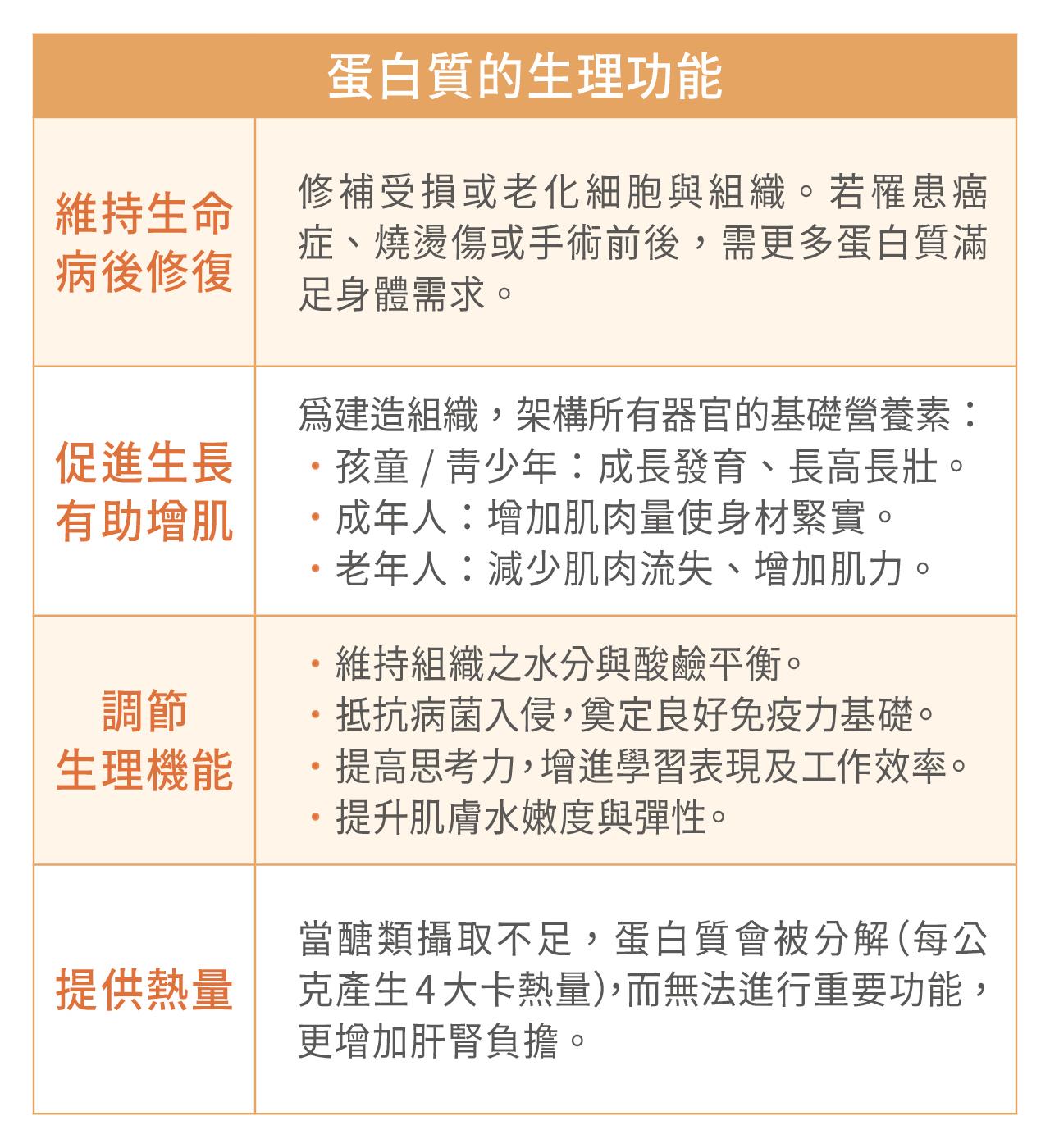

蛋白質是維持生命的第一營養素,為建構人體的主要成分,約占體重1/5,是除水分之外,含量最多的成分。從頭到腳,以及體內的組織、酵素、荷爾蒙、神經、抗體等,都需要蛋白質幫助打造健康好體質。蛋白質更是調節體內各種生理代謝的重要營養素,可說是人體結構的重要基石。若蛋白質攝取不足,會有肌少症、疲倦、免疫力與抵抗力減弱、水腫、脂肪肝、皮膚炎等情形,影響層面遍布全身,更會造成孩童生長發育遲緩與體重過輕。

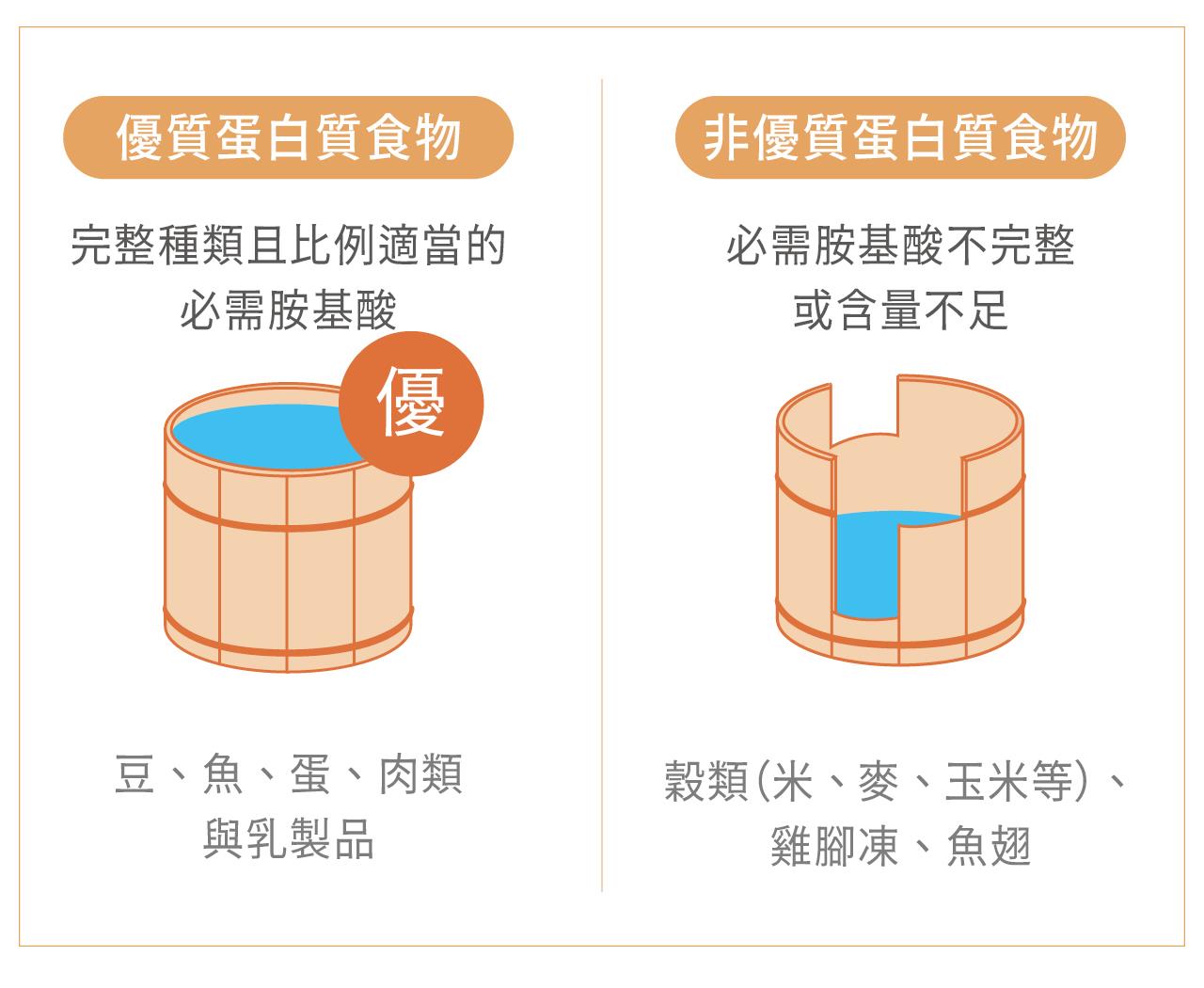

在人體中,蛋白質是由22 種胺基酸構成,不同的胺基酸排列組成不同的蛋白質。食物進入胃腸消化後便會分解成胺基酸,再依不同器官組織所需,重新合成各種蛋白質。然而,有8 種胺基酸(嬰幼兒為9 種)是必需經由食物攝取獲得,人體無法自行合成,稱為「必需胺基酸」。若以水桶代表食物中的蛋白質,構成水桶的木片代表1 種胺基酸及其含量:當每條木片都很長時,水桶能裝較多的水,表示各種必需胺基酸充足,能發揮蛋白質重要功能;反之,假設某些木片太短,甚至缺乏,水桶盛水量會減少或無法裝水,表示食物的蛋白質品質較差,僅能發揮少部分功能。