依據106~109年國民營養健康狀況變遷調查結果顯示,平均9成19~44歲的成人,飮食型態偏差,六大類中有四類缺乏*,顯見台灣人嚴重的營養缺口問題,健康當然亮紅燈。

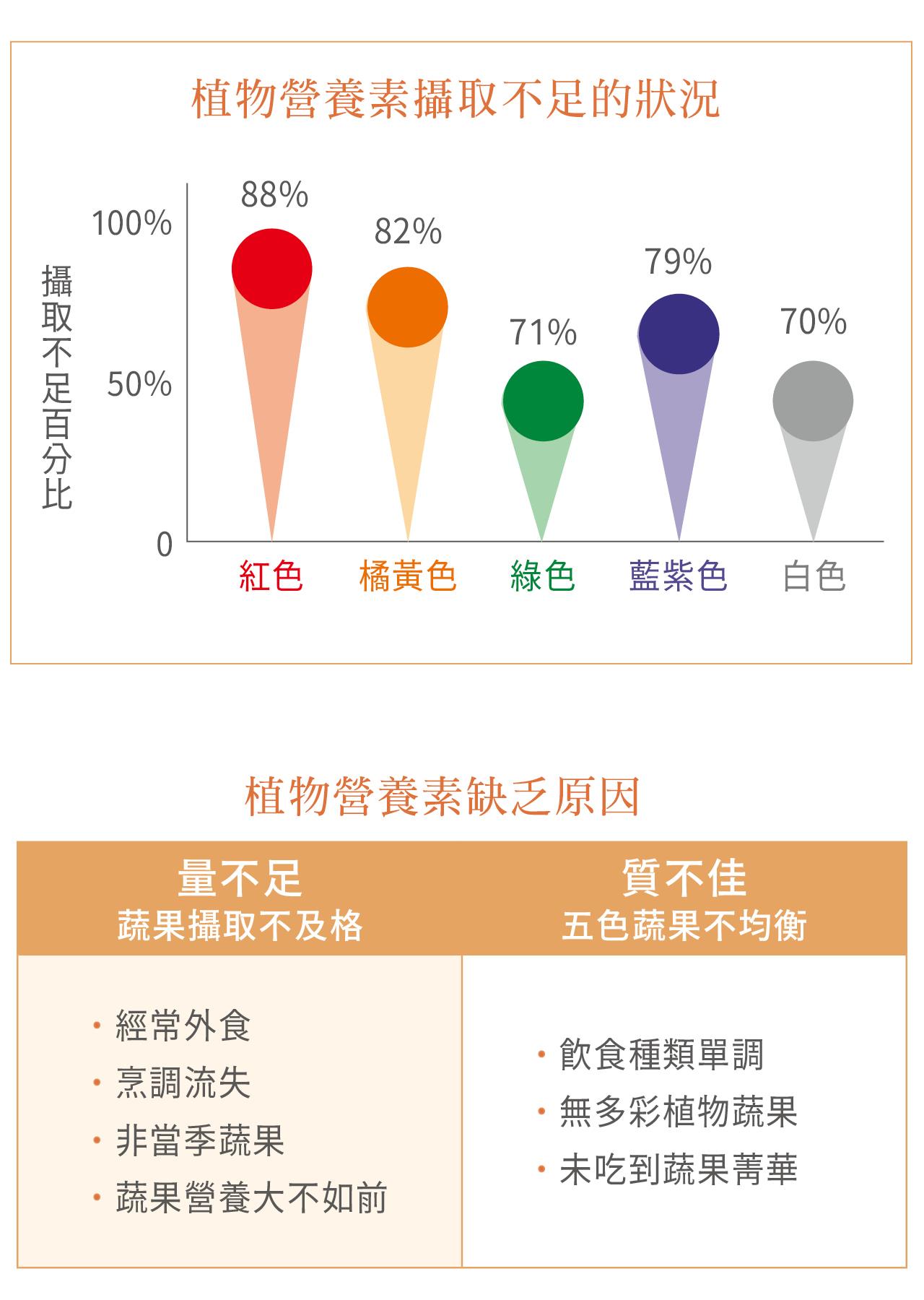

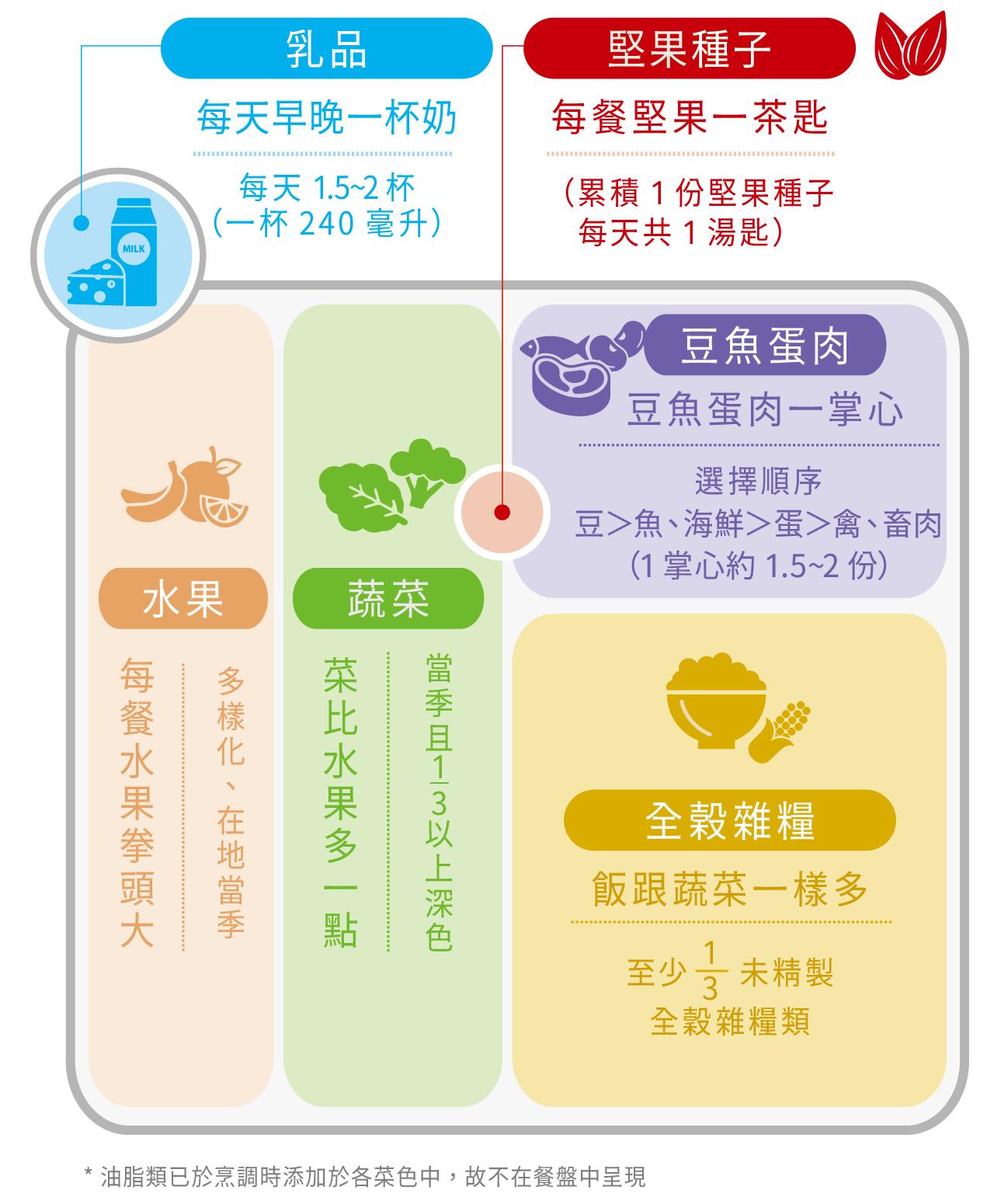

國人不但「偏食」,同樣也「偏色」,由2015年台灣保健食品學會針對國人植物營養素攝取的研究發現,除了蔬果攝取量不足之外,進一步分析結果,紅色食物攝取不足的比例高達88%,為5色之冠,其他依序則為橘黃色與藍紫色食物,就連最常吃的綠色及白色蔬果,攝取不足者也高達71%及70%。成年人每天應攝取至少7份蔬果(4份蔬菜+3份水果),但已有近9成的人未達5蔬果,若再依照「每日飮食指南」中的蔬果建議攝取量5~9份為標準,將有超過9成蔬果攝取量未能眞正達標,且食物來源不夠多樣化,造成維生素、礦物質及植物營養素等重要營養缺乏。