中醫的臟腑不單指器官,還包括生理系統,而西醫的胃或消化道,相當於中醫「脾胃」的概念。脾屬於五臟之一,而胃則是包含在六腑之中,脾胃互為表裡,互相合作。「脾胃為後天之本,氣血生化之源」,人出生後,一切生命活動所需的養分,全都仰賴脾胃的供給,唯有將脾胃調理好,才能好好消化、吸收食物中的營養物質,並且進一步製造成氣血。「脾主運化」,當脾胃的功能正常時,才能將氣血輸送至其他臟腑,五臟六腑得到滋養。「脾主濕」,脾胃跟身體水分代謝也有關,當脾胃狀況好時,體內的廢物、毒素會隨著汗水、尿液及糞便排出體外。

生薑、紅棗、褐藻醣膠、小麥胜肽

當胃出現問題的時候,會有明顯的症狀,如果出現以下的狀況,就要特別小心!

不是肚子餓也會咕嚕咕嚕響,這有可能是胃脹氣或是慢性胃炎、消化性潰瘍的潛在症狀。

打嗝的發生大部分與飲食有關,一直打嗝有可能是消化不良,嚴重時有可能是胃部發炎所引起,需觀察發生的原因。

通常進食後約半小時上腹部就會疼痛,規律性的疼痛,有可能是胃潰瘍的特徵,必須特別留意。

就是俗稱的「溢赤酸」或「火燒心」,胃酸或食物往上倒流進入食道、咽喉、口腔等部位,所引起的不適症狀,就是胃食道逆流。

中醫講求藥食同源,像小建中湯裡的紅棗、生薑、甘草、桂枝等,既可當成藥材,也能使用於日常飲食中,具有養身又不傷身的特性;其中,紅棗及生薑更是傳統漢方裡調整脾胃常會用的藥材。

又稱為大棗、乾棗,被譽為百果之王,有「天然維生素寶庫」之稱,可見它的營養非常豐富。紅棗性甘溫,具健脾、護胃、養肝之效;此外,紅棗也是益氣補血的好藥材,對於脾胃虛弱、容易倦怠的人來說,具有改善氣虛、提升元氣等效用。

雖然是平民的食材,卻是中醫的最愛。薑性溫、味辛,入肺、胃、脾經,能溫胃止嘔、發汗散寒;對中醫而言,生薑可說是脾胃的聖藥,脾胃虛寒、常拉肚子或腹痛的人,經常喝薑湯也能溫暖脾胃、止瀉,有效改善不適症狀。

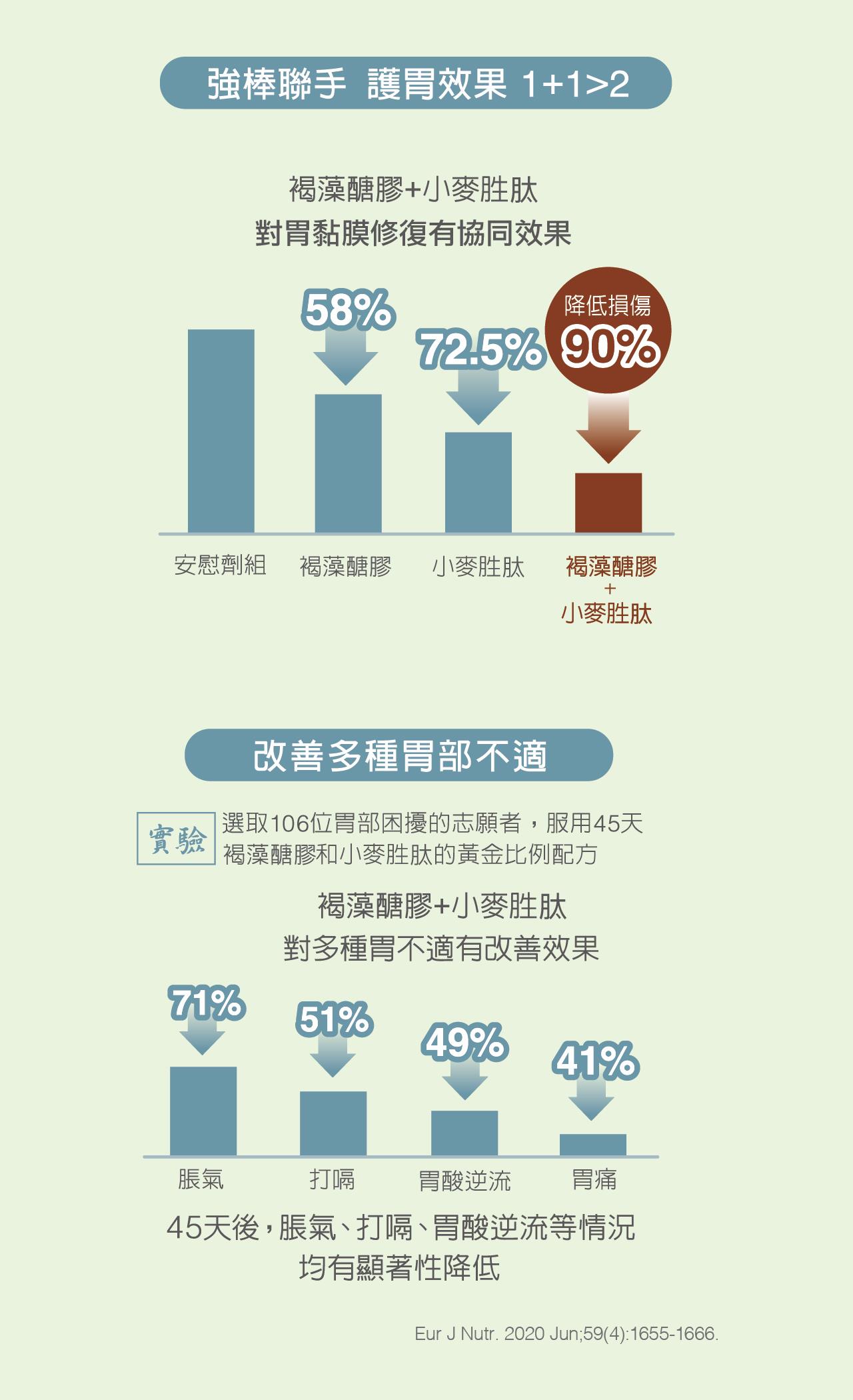

以傳統中醫的「健脾養胃」概念,搭配現代醫學的「保護胃黏膜」觀點,來提供器官修護的養分,進而提升胃的保護力。現代醫學中,也常用以下兩種營養物質來保養胃部,其效用也獲得臨床證實。

富含硫酸基,能滲透胃黏膜,並且在表面形成保護層,有助於抑制發炎反應;此外,還能藉由吸附作用,促使原本寄生於腸胃道的幽門桿菌排出體外,避免危害胃部健康,並且改善反酸、胃痛、打嗝及胃脹等症狀。

主要原料為小麥蛋白,能促進胃黏膜上皮細胞生長,進而維持胃黏膜功能正常運作;此外,小麥胜肽還含有修復胃黏膜細胞所需的麩醯胺酸,加上具有分子小、好吸收等特點,能改善多種胃部不適症狀。