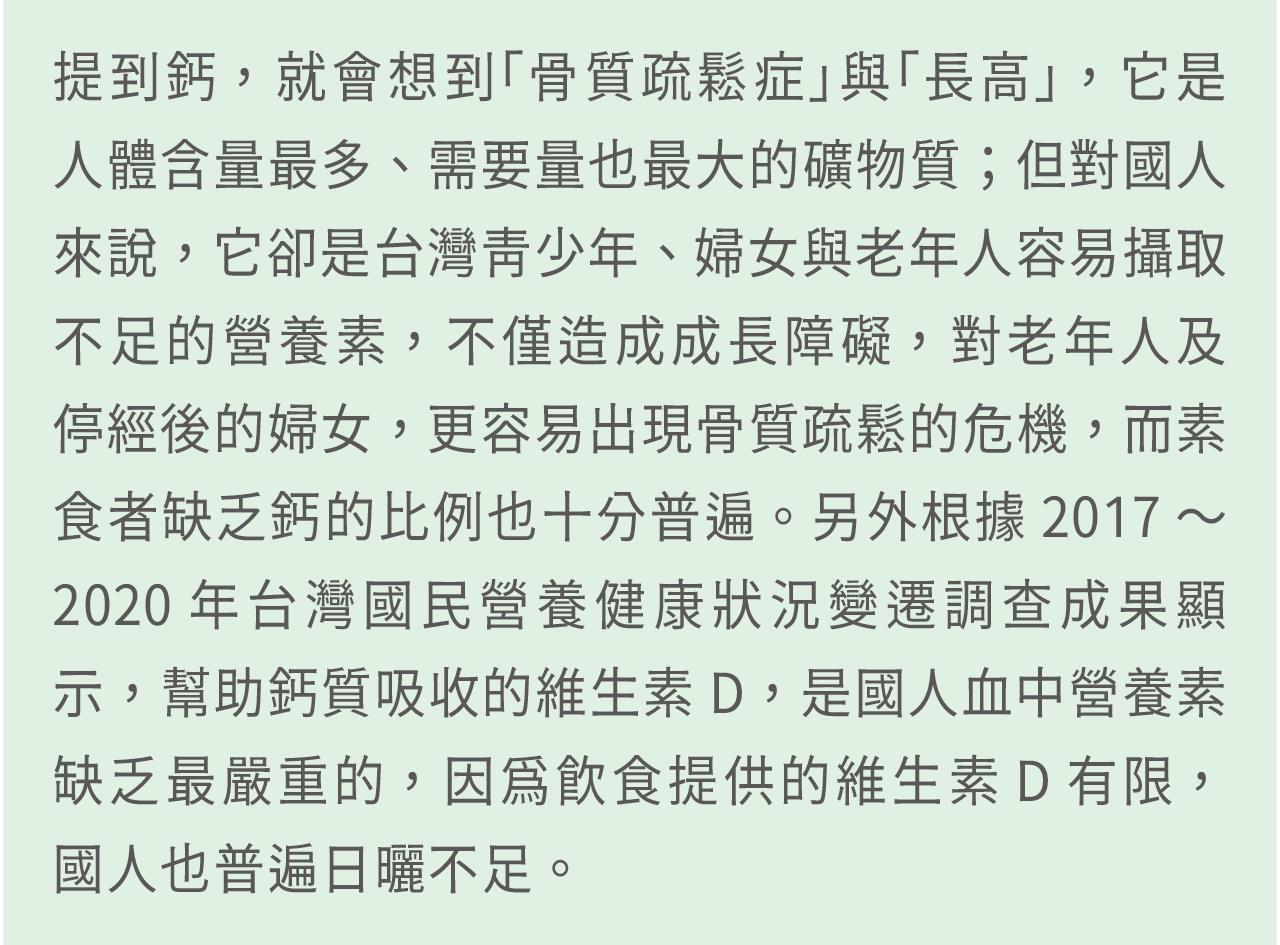

人體中99%的鈣存在於骨骼與牙齒中,其他的1%則分布於其他組織與血液中,而這1%的鈣扮演生命中極重要的角色,如無法維持將危及生命。鎂是除了鈣、磷以外,體內含量與所需量較高的礦物質,約50~60%存於骨骼中,其餘約39%分布在肌肉及其他組織中。

鈣、鎂與維生素D

骨骼生長需要鈣、鎂與維生素D,才能使骨骼堅固。

鈣 構成骨骼和牙齒的主要成分。

鎂 構成骨骼和牙齒的主要成分。

維生素D 維生素D是幫助鈣質吸收與運送的關鍵,並幫助骨骼鈣化。維生素D在體內需轉變成維生素D3才能發揮功能,它在人體的主要生理功能與荷爾蒙相同,當飲食中鈣攝取充足時,維生素D可促進腸道吸收鈣質,並將鈣質儲存於骨骼之中,藉以維持骨骼與牙齒健康。

骨質疏鬆症是老年人發生骨折的主要原因,當鈣不足時,會從骨骼中釋放鈣做為補充,若長期缺乏,即會形成骨質疏鬆症。35歲前骨骼保存鈣質的能力較佳,嬰兒期及青春期尤其明顯,但35歲以後鈣質逐漸流失,女性過了更年期流失更嚴重,易發生骨質疏鬆症。預防勝於治療,應該趁年輕時儲存充足的骨本,才能避免晚年骨質疏鬆的危險。而維生素D是協助鈣質吸收的關鍵,並幫助骨骼鈣化,當維生素D不足時會導致鈣質吸收不佳。另有研究顯示,補充鎂也有助改善停經後婦女骨質疏鬆的情況,可增加骨質密度及降低骨折的機率,因此不論年紀大小,充足的鈣、鎂與維生素D都有助提升骨質的密度。

鈣與鎂可協助肌肉的收縮與舒張,會影響骨骼肌與平滑肌的收縮,攝取不足時可能出現肌肉顫抖、痙攣、高血壓、冠狀及腦血管痙攣。維生素D也有助維持血鈣濃度,維持肌肉與神經正常生理作用。

幫助控制心肌正常運作,與血液中鈣與鎂的濃度有關,當鈣質攝取不足時,容易出現心臟跳動較快等問題。鎂能調節鈣之恆定,維持神經、肌肉的正常功能,且鎂有助維持細胞內鉀的恆定,避免產生心律不整。

充足的鈣質攝取可以幫助血壓的穩定,尤其可幫助高血壓患者穩定血壓。研究也發現,鎂攝取較高時血壓較低;缺乏鎂時會使血壓升高。

飲用硬水地區之居民,因為鈣、鎂含量較高,有較低心血管疾病的死亡率,鈣質可以降低心肌梗塞的發生率達到35%。補充鎂也有助改善血脂肪濃度,流行病學資料顯示,血鎂濃度正常者,其動脈粥狀硬化症的危險性較低。

鈣與鎂並用是天然的放鬆劑和鎮定劑,可減緩緊張與焦慮。鈣可維持正常的神經感應性,當鈣質不足時,會變得緊張、無法鬆弛、疲勞無法減緩,容易造成情緒不穩、精疲力竭;而體內的鎂過低時,則會失去抗壓能力。

有些失眠的問題和缺乏鈣、鎂有關,會使人保持清醒不易入睡,也可能造成夜間腿抽筋,睡前補充鈣與鎂,能有助身心放鬆、較易入睡。

缺乏鈣與鎂可能造成生理期疼痛,且女性生理期也會增加鈣質流失。充足的鈣與鎂也有助減緩其他疼痛,如:頭痛、牙痛、生產疼痛等。

在受傷血液凝固過程中,除了需要維生素K外,還需要鈣質才能協助凝血。

鎂可輔助體內超過300種以上的酵素,有助能量的代謝,並可協助許多荷爾蒙、神經傳導物質及細胞的反應。例如:參與醣類轉換成能量的代謝反應,有助將飲食中醣類的熱量轉換成活力

可協助細胞分化與蛋白質合成作用,是成長發育不可或缺的營養。也是組成肌肉酵素的重要成分,運動員或成長中的孩童與青少年都很需要。

調查顯示,25%的糖尿病患者有低血鎂的情形,鎂的補充可改善非胰島素依賴型糖尿病(第二型糖尿病)患者之葡萄糖耐受量。

可以改善免疫T細胞及B細胞的功能,缺乏鎂會造成免疫力下降。

可促進小腸及腎臟對鈣及磷的吸收。

維生素D可促進小腸對鈣質的吸收,所以血液中的鈣質會增加,這時維生素D也會促進骨骼對血液中鈣質的再吸收,幫助骨骼的鈣化。

可幫助維持神經、肌肉的正常功能。

維生素D可促進釋放骨鈣,維持血鈣平衡。

補充維生素D3,或藉由曬太陽協助身體製造維生素D3,皆有助鈣質的吸收。而依衛生福利部「國人膳食營養參考攝取量(DRIs)」建議,1~50歲每天需要10微克的維生素D,超過51歲與懷孕哺乳婦女則需要15微克。

鈣與鎂同時參與骨骼功能結構的建造,是存在人體骨骼、牙齒的重要成分。鎂的缺乏多發生於酗酒、營養不良、腎病患、胃腸病患及使用利尿劑者。

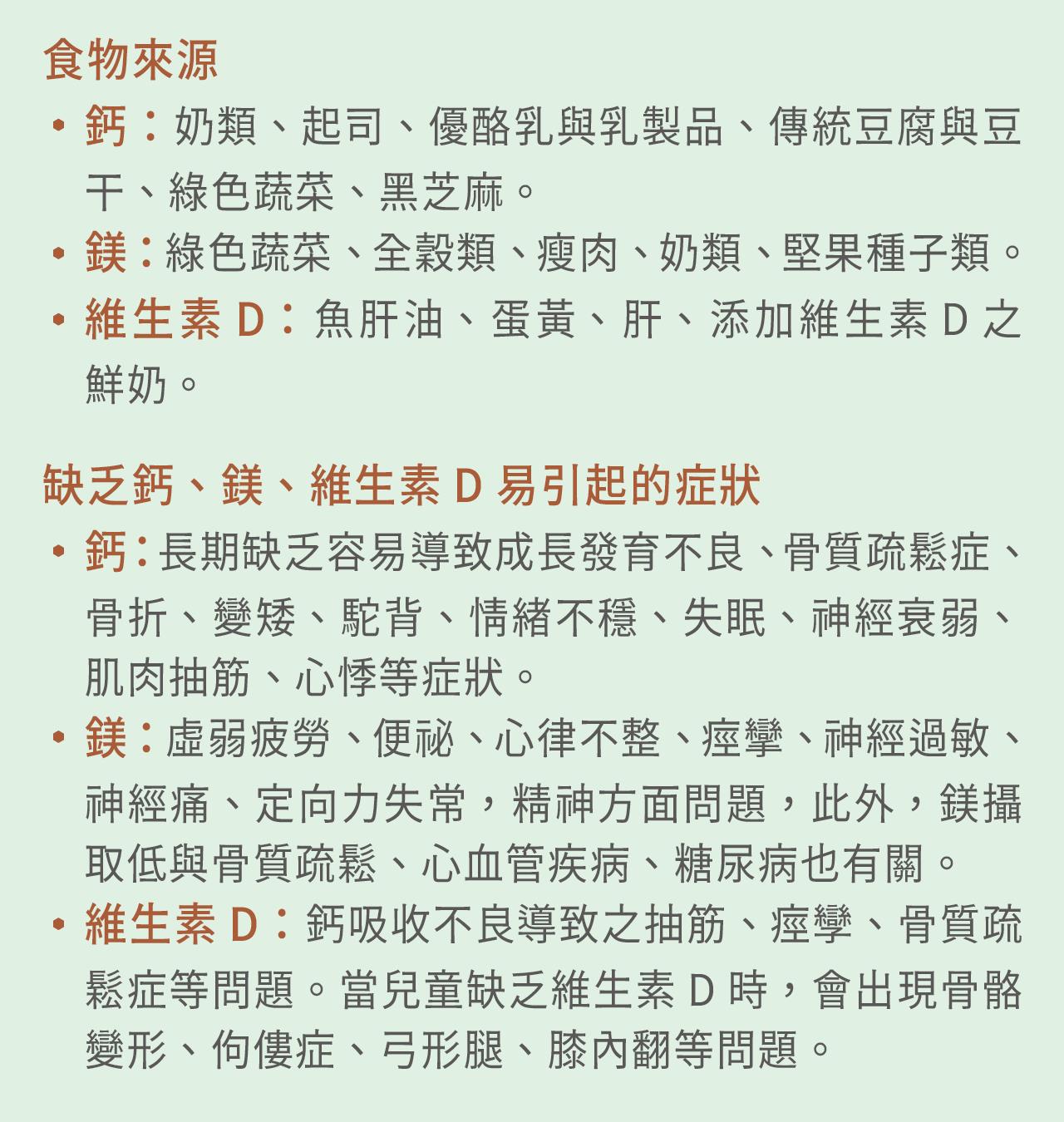

含維生素C的食物有助鈣的吸收。

適當的運動有助骨骼的發育。

長期服用胃藥(含鋁的制酸劑)會妨礙鈣的吸收。

汽水等發泡飲料含有較多磷酸鹽,會阻礙鈣質的吸收。

每天喝300~400c.c.咖啡會增加鈣的流失。

常喝酒會影響鎂的吸收。