從大自然的規律來看,冬季晝短夜長,此時陽氣潛伏、陰氣旺盛,人體也會出現陰盛陽衰的狀態。進入冬天之後,時序走到五行之中的「水」,對應的臟腑為「腎」。古人說:「冬不藏精,春必病溫」,如果想要來年的春天不生病,就應該趁冬天時好好保養腎精。

中醫說:「腎為先天之本」,意思是腎決定先天體質的好壞,而這個先天之精,是從父母那邊遺傳而來的。郭大維中醫師認為,先天不好的人也不用太過擔憂,因為還是可以靠後天的努力來補強。

從大自然的規律來看,冬季晝短夜長,此時陽氣潛伏、陰氣旺盛,人體也會出現陰盛陽衰的狀態。進入冬天之後,時序走到五行之中的「水」,對應的臟腑為「腎」。古人說:「冬不藏精,春必病溫」,如果想要來年的春天不生病,就應該趁冬天時好好保養腎精。

中醫說:「腎為先天之本」,意思是腎決定先天體質的好壞,而這個先天之精,是從父母那邊遺傳而來的。郭大維中醫師認為,先天不好的人也不用太過擔憂,因為還是可以靠後天的努力來補強。

從體內保養陰氣 準備過冬

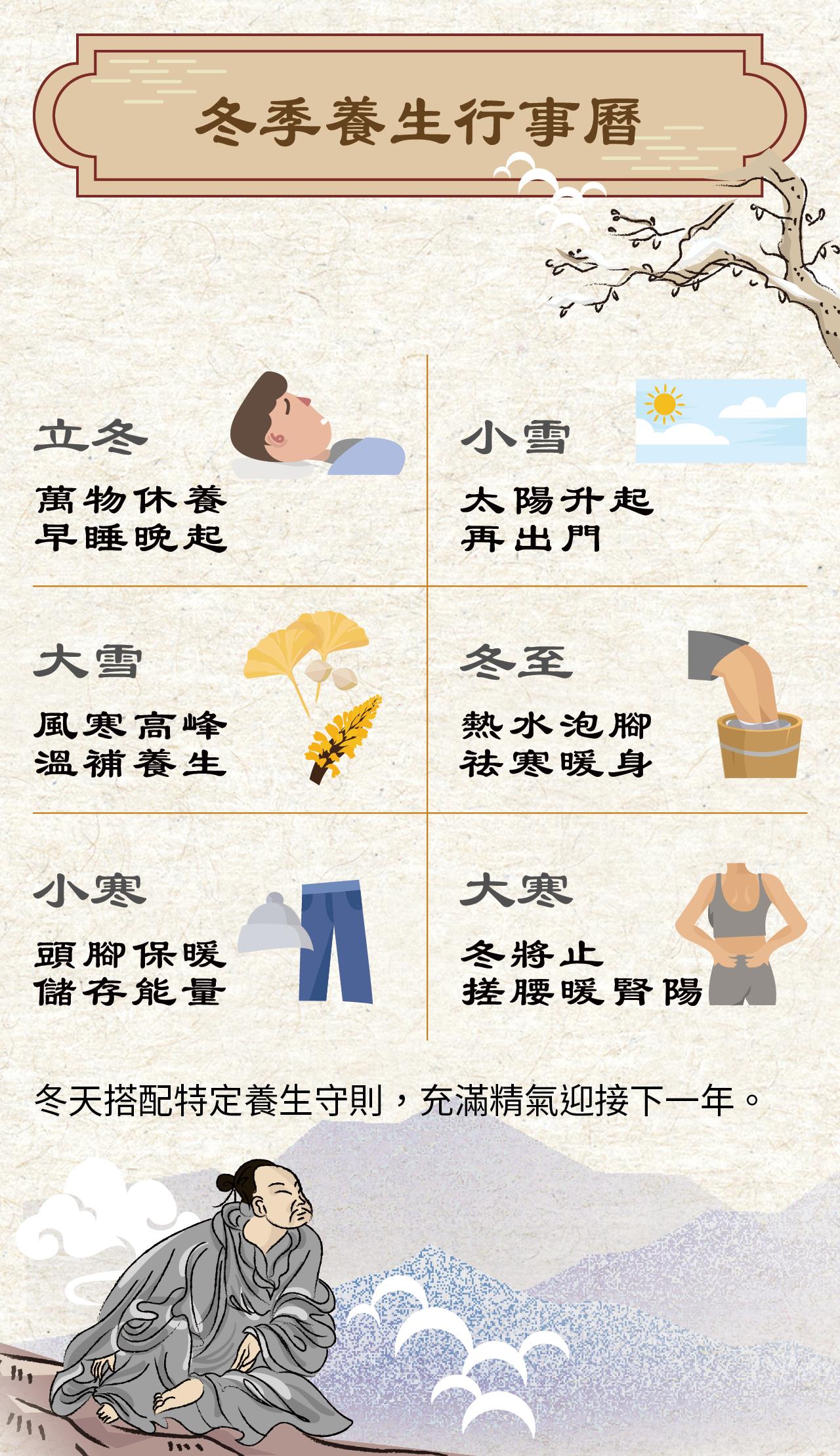

冬天的節氣為立冬、小雪、大雪、冬至、小寒及大寒,從節氣的名稱就可以得知,冬天真的是一天比一天寒冷。冬季時陰盛陽衰,古人早就體會到養生應該跟著自然界的變化,所以提出:「春夏養陽、秋冬養陰」的理論,也就是從身體內部來保養陰氣,把對健康最好的東西收藏在自己體內,以準備渡過寒冷的冬天。

寒邪當令 造成諸多健康問題

冬天的主氣是「寒」,隨著天氣一天天的變冷,寒邪對身體的侵犯也會越來越嚴重,因此冬季一定要注重保暖,否則寒邪當令,很容易觸發各種健康問題。應該大家都有相同的感覺,冬季好像特別容易生病,這是因為人體受寒邪所傷,才會引發各種疾病。

寒的特性是「凝滯」、「收引」,也就是阻滯不通、收縮緊繃的意思。因此,冬天容易出現氣血阻滯不通、筋脈肌肉收縮緊繃等情況,除了造成手腳冰冷、肩頸僵硬、肌肉痠痛、關節疼痛等種種狀況,嚴重時還可能導致中風及心肌梗塞等心血管病變。此外,寒邪入侵人體也會讓皮膚毛細孔緊縮,身體排汗功能及代謝能力也會連帶變差,導致體內廢物及毒素無法順利排出體內,造成皮膚發炎、搔癢等問題。

中西醫的「腎」定義大不相同

中醫常說冬顧腎,其實中醫的「腎」和西醫的「腎」,雖然名稱都一樣,在定義上卻大不相同。西醫的腎,指的是泌尿器官,而中醫的腎除了泌尿系統之外,還包含生殖系統、免疫系統、內分泌、腦下垂體等。

腎藏精,指腎支配人體的成長發育,因此和生殖功能、生長發育及生命活動力等關係密切。郭大維中醫師提到,不管是男性最在乎的性能力,女性的生理期、懷孕、生育、更年期或不孕等,以及小孩的轉骨問題,都歸腎所管轄。

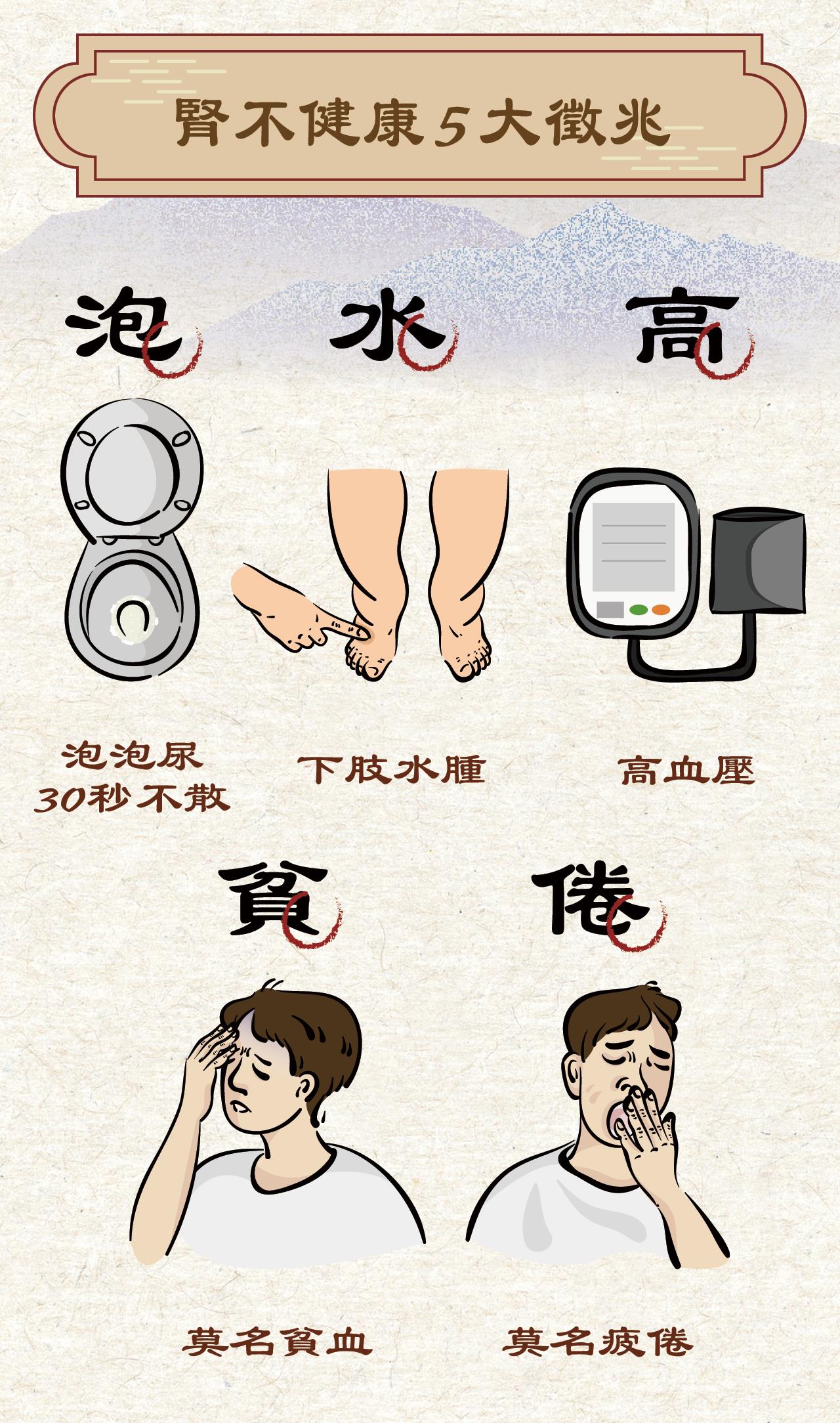

腎主水,顧名思義,就是腎和人體的水分代謝及排泄有關,例如水腫、尿失禁及遺尿等問題,中醫都會從調理腎氣來著手。

腎和大腦相關聯

中醫認為:「腎主骨、生髓,而髓生腦」,由此可知,腎和大腦相關聯,腎氣充足的人,大腦功能也會比較好,相反的,如果腎精虧損、腎氣不足,大腦的功能也會比較差。此外,腎還主骨,成長中兒童或青少年,若能將腎調理好,就會長得高又壯;成人若能用心保養腎精,可以降低骨鬆、骨折的發生率。因此,中醫在治療骨鬆時,也會從腎來著手。

注意!這些行為超傷腎

腎是人體的重要臟腑,一個人從頭到腳的健康都和腎有關。例如,中醫認為:「腎藏精,其華在髮」,因此,頭髮會反映腎的狀態;當腎精不足時,不只頭髮會失去光澤,白髮也會提早出現。想要擁有健康的腎,一定要避免以下的傷腎行為:

一、熬夜:一般人都曉得熬夜會爆肝,卻不知熬夜也會傷腎。西醫認為熬夜會造成腎絲球過濾率下降,很可能導致腎功能惡化;從中醫的觀點來看,如果不在該睡的時間進入熟睡狀態,會讓身體陰陽失衡,容易傷肝傷心又傷腎。郭大維中醫師舉自己的病患為例,曾有一名任職於科技公司的男性工程師,因為經常熬夜加班,導致腎氣受損,年紀輕輕就出現性生活力不從心的狀況,並且有耳鳴、失眠及記憶力差等諸多問題。所幸,在使用中藥調養腎氣,並且讓工作時間恢復正常之後,所有健康問題都已經獲得了解決。

二、憋尿:很多人都有憋尿的經驗,以為對健康不會有什麼影響,其實,尿液裡都是應該盡快排出體外的毒素,如果長時間將尿液積在膀胱裡,會讓泌尿系統受損,進而傷害腎的健康。

三、不良飲食習慣:吃太鹹或太多高蛋白、高普林食物,像是帶殼海鮮及內臟等,都會加重腎臟的工作量。例如,冬天忍不住想吃火鍋,但市售火鍋湯底都太油、太鹹,火鍋料等加工食品的鈉含量也特別高,除了讓血壓上升之外,還會誘發腎臟疾病。當腎過勞時,就會損傷腎氣。此外,常吃冰冷的食物除了會損傷脾胃之外,也會傷害腎的健康,建議冬季時應多吃溫熱性質的食物,才能禦寒又保護腎臟。

四、不愛喝水習慣:腎負責體內水分的運輸,不愛喝水的人,體內的水分易呈現不足的狀態,除了無法將膀胱裡的毒素運出體外,還可能導致高血壓。

跟著中醫一起學養腎

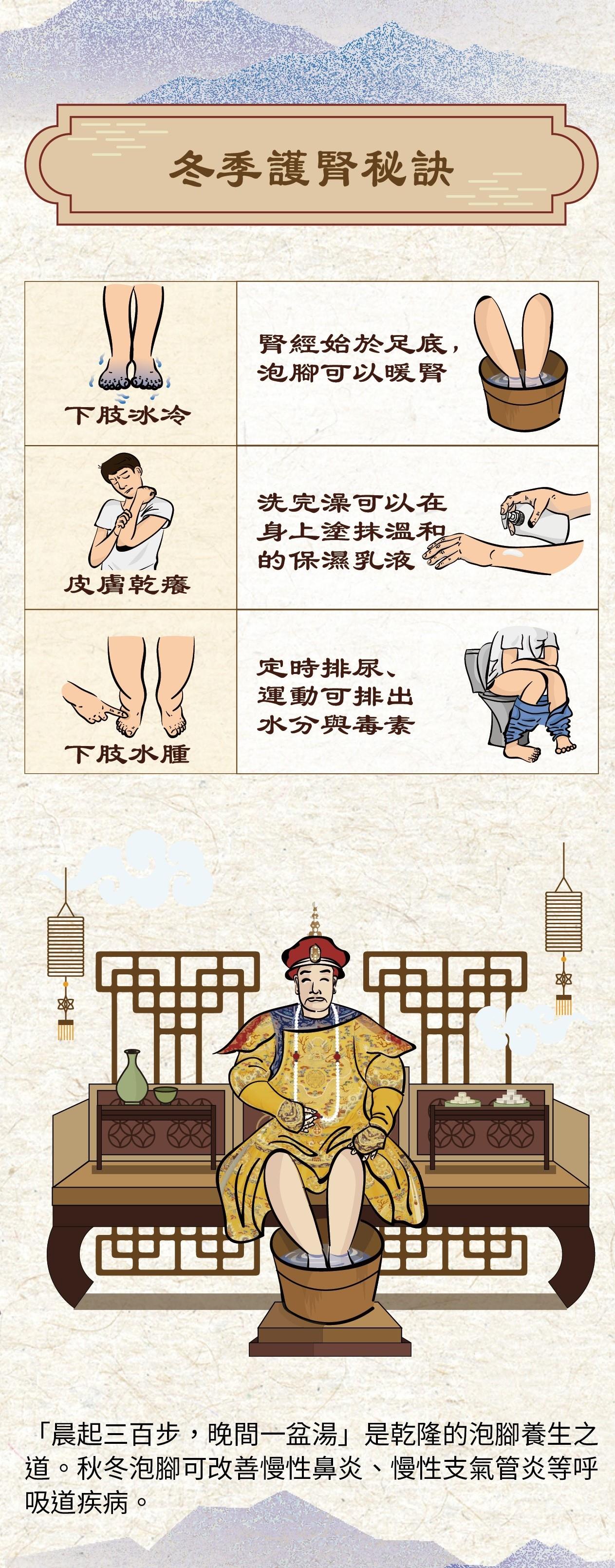

冬季天氣寒冷,人體容易受寒,陽氣也會跟著耗損,所以養腎一定注意保暖。當體表受寒時,外邪就會侵門踏戶的進入人體,甚至潛藏起來,等到來年春天再發病。「百病從寒起,寒從腳下生」,腳底離心臟最遠,血液最不容易到達,腳部的皮下脂肪又特別薄,因此下半身最容易著涼。此外,冬天的日照較短,當白天的熱能散去之後,寒氣就會從腳底往上竄進人體,影響各個臟腑的健康。冬季時,若能做好足部的保暖工作,就能發揮補養全身臟腑的功能,因此,冬季養腎一定要從腳開始。

泡腳讓腿部瞬間溫暖

除了在穿著上注意保暖之外,容易下肢冰冷的人,建議可以多泡腳來溫暖下半身,進而達到暖腎的效用。用溫熱的水泡腳,可以促進血液循環,不僅能快速讓雙腳暖和起來,還可以提升睡眠品質,算是CP值很高的養生方式。此外,泡腳也能提升身體的代謝能力,和排尿或慢跑運動一樣,都具有改善下半身水腫的作用。記得,泡腳或洗澡後,如果感覺皮膚乾癢,可以塗抹保濕乳液,以改善冬季皮膚癢的情況。

養腎應該吃什麼

「色黑者入腎」,中醫認為冬季養腎要多吃天然黑色食材,像是黑米(紫米)、黑枸杞、栗子、烏骨雞、黑芝麻、黑豆、黑木耳等。郭大維中醫師表示,栗子外形很像腎臟,因此又被稱為「腎之果」,栗子的價格很平民,但滋養身體的效用卻很好,像是脾胃虛弱、腎虛或體虛的長者,都可以多吃。

一般較常用來補養腎氣的中藥材,包括了管花肉蓯蓉、何首烏及黃精,因為腎和大腦關係密切,這些藥材除了入腎之外,還可以補腦髓,進而讓記憶力變好。想要顧腦的人,還可以搭配食用銀杏,因為銀杏含有豐富的類黃酮,可以抗氧化、促進血液循環,增加大腦含氧量,因而能增強記憶力。

肉蓯蓉紅棗茶 補腎又養腦

一般人可能對管花肉蓯蓉這味藥較為陌生,其實它具有補腎強精、補腦、增進記憶力等效用。郭大維中醫師透露,管花肉蓯蓉又有「沙漠人參」之稱,是珍貴又稀有的中藥材。管花肉蓯蓉生長於環境惡劣的沙漠地帶,現代營養學認為它含有「蓯蓉總苷」,可以舒緩疲累、提振精神、延緩老化及增強記憶力。若從中醫的觀點出發,管花肉蓯蓉入腎經,可以補腎精及改善腎虛。因為腎和大腦功能有關,所以管花肉蓯蓉也有助於健腦。

肉蓯蓉紅棗茶準備材料:肉蓯蓉10克、紅棗15克。

作法一:先將紅棗去核,再和肉蓯蓉一起用自來水沖洗10秒,以去除藥材上的雜質。

作法二:將藥材加入500c.c.的水裡,先用大火煮至水沸騰。

作法三:水滾後關小火,再熬煮20分鐘,去渣後即可飲用。

郭大維中醫師提到,管花肉蓯蓉沖泡出來的顏色較深,有些人可能不習慣作為茶飲。其實,管花肉蓯蓉也可以入菜,例如熬煮雞湯時添加幾片,再加入薑及紅棗調味即可食用。

冬季進補勿補過頭

「立冬補冬、補嘴空」,是我們耳熟能詳的一句話。臺灣人冬季進補的觀念很普遍,但現今冬季沒有古代寒冷,環境也有所不同,如果因為冬天到了就頻繁進補,吃進太多高油高溫、高熱量或燥熱食物,像是老薑或麻油等,反而容易傷身。常吃麻辣火鍋、羊肉爐來禦寒進補,若是補過頭,攝取過多的鈉含量,反而易誘發腎臟病,也可能連帶影響腦功能。

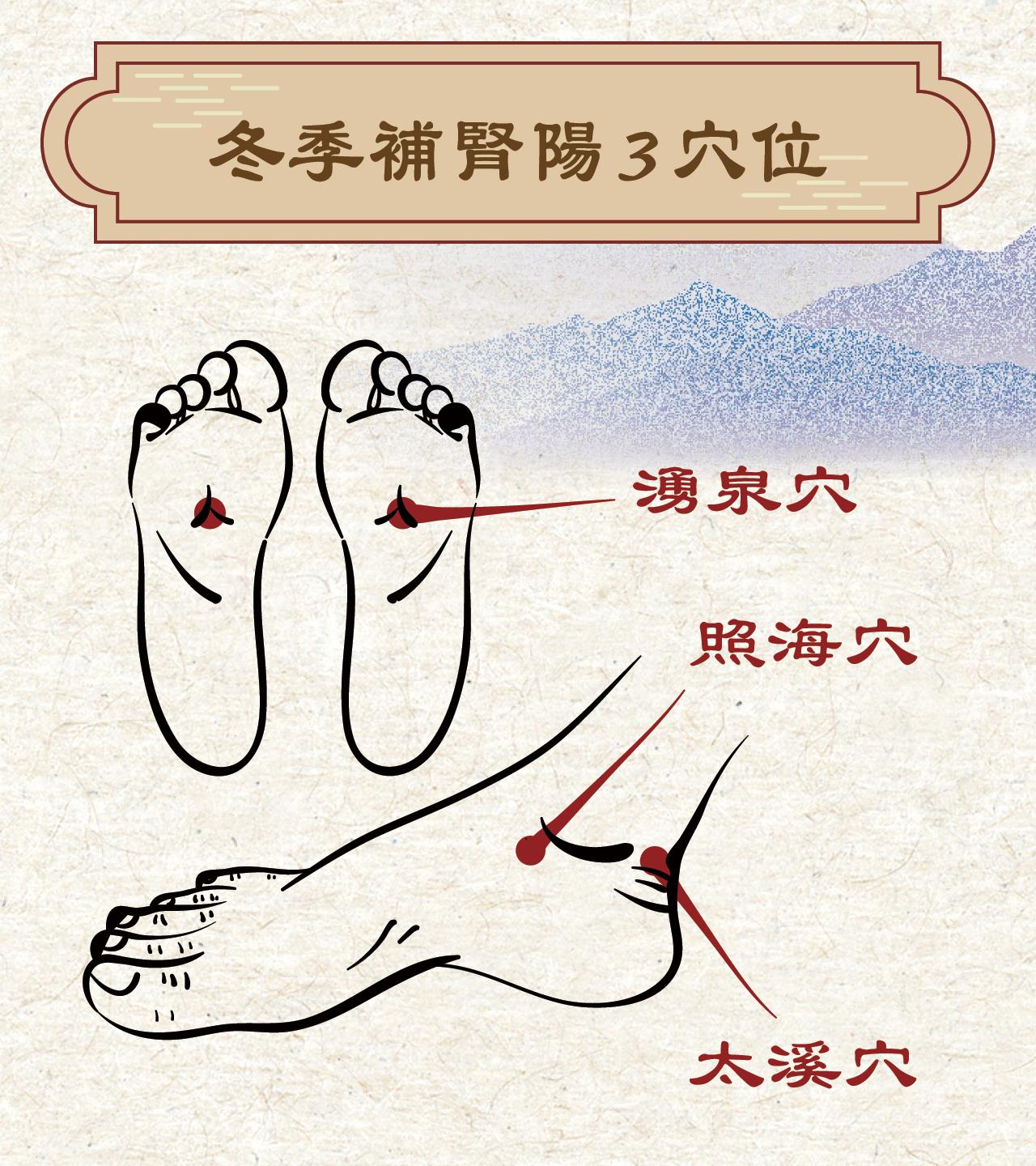

按摩腎經上的穴位,也可以達到保養腎精、補腎氣的效用,因此,郭大維中醫師特別推薦湧泉、照海及太溪等三個穴道,只要勤加按壓,就能養腎補元氣。

湧泉穴:位於腳底前三分之一正中凹陷處。湧泉是腎經上的大穴,可以提升腎臟機能,並且醒腦開竅。此外,湧泉也是中醫用來幫助青少年轉骨、抽高的重要穴位。

太溪穴:位於腳踝外側凸起骨頭和阿基里斯腱中間的凹陷處。太溪是腎精之源,是補腎的首選穴位之一,常按壓太溪穴可以滋陰補腎、壯腎陽,讓身體更強健。

照海穴:位於足部內側,腳踝尖下方的凹陷處。照海穴為八脈交會之要穴,能滋腎清熱、補益腎水及通調三焦,進而改善健忘、失眠及畏寒等問題。

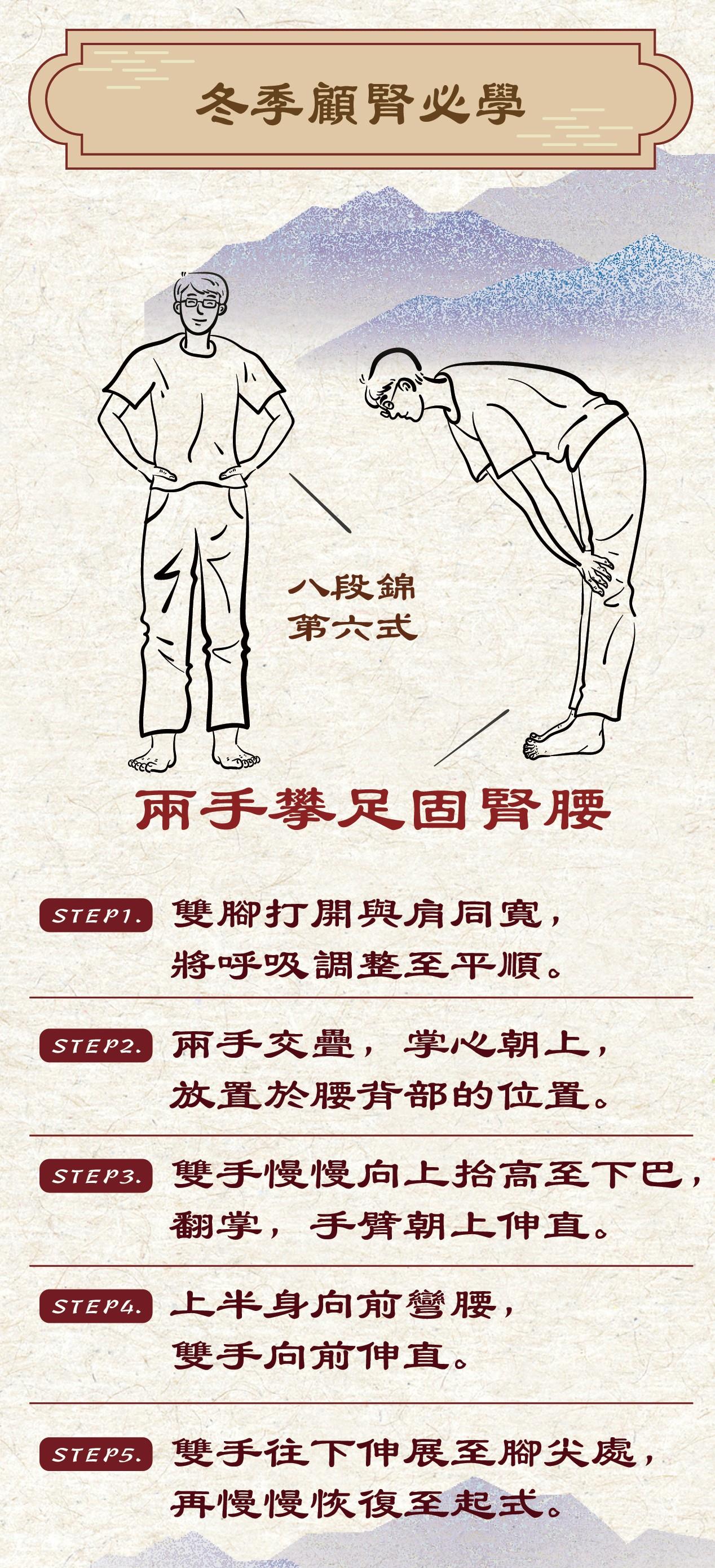

冬季養腎必學健身操

養生操可以活動肢體,並且調理氣息,達到滋養臟腑的功效。郭大維中醫師建議,利用重訓鍛練核心肌群,可以強化腎氣,或經常做開合跳等動作,能刺激足底的湧泉穴,達到健身強腎的效用。此外,八段錦中的第六式「兩手攀足固腎腰」,也可以達到固腎精、保養腎陽的效果,因為可以改善腰酸背痛,也很適合久坐、久站的人。

儲備能量 迎接新的開始

腎藏精、精生髓,中醫將腦稱為「髓海」,可見腎功能也會影響大腦功能。很多家長為了讓考生讀書效率好,經常會帶孩子到中醫門診就醫,此時中醫師可能會從調理腎來著手,因為當腎精充足時,髓海也會充盈,孩子的腦袋就會更好。

冬天是養腎、補腦的最佳時節,因為萬物經歷春生、夏長、秋收的過程,最後來到了冬藏的階段。冬天時將陽氣斂藏於腎中,是為了保存能量,以延續生命。因此,利用冬天時將身體調理好,等到開春時,就有健康的身心來迎接全新的一年。腎精就像是人體的能源,反映出一個人生命力的強弱,當能源充足時,人生就會充滿活力。

季節保健 養出健康生命

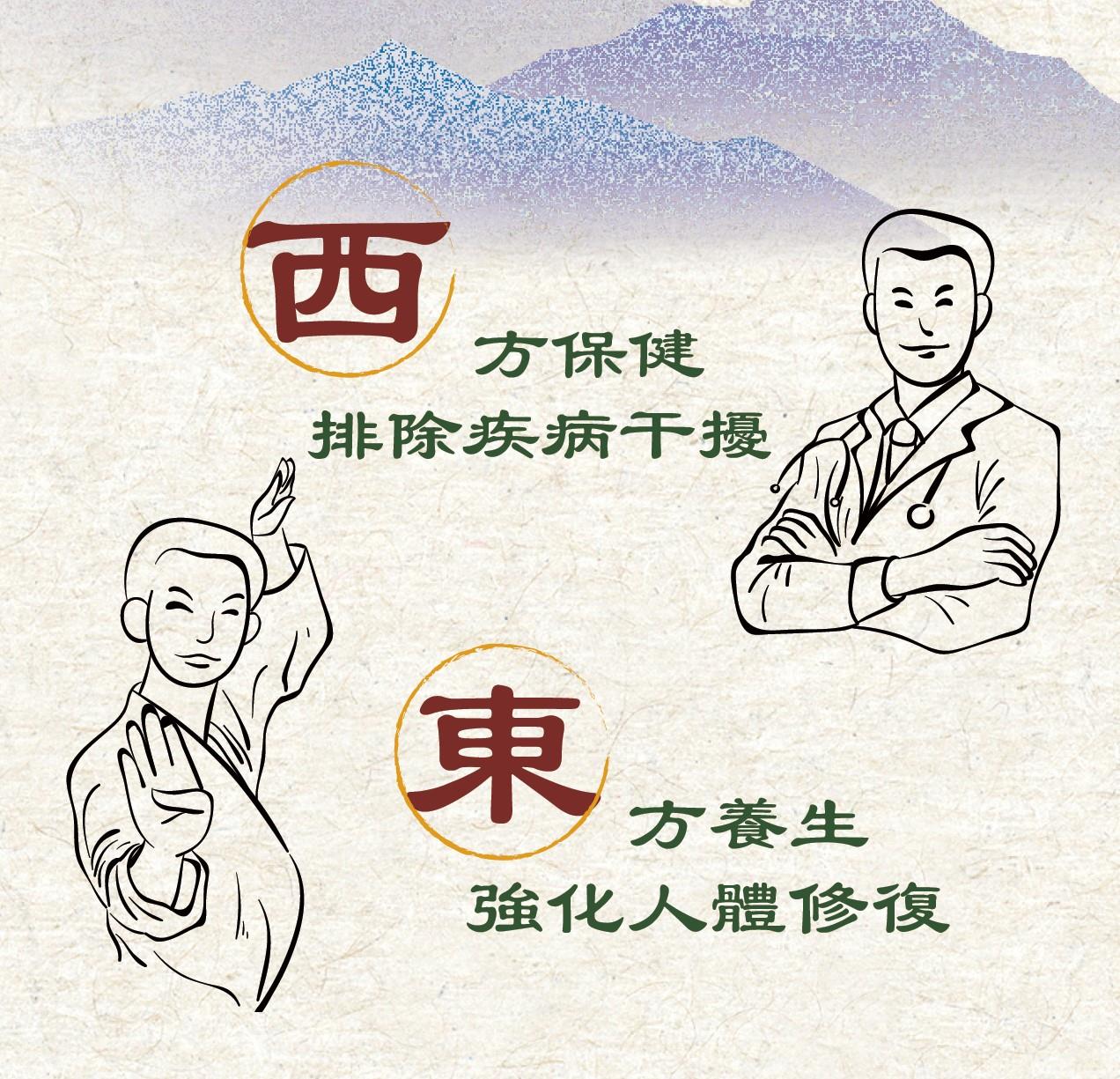

擁有健康的身體,是所有人的夢想,不管是東、西方,都很重視養生。中醫有「上醫治未病」的說法,與西方預防保健的概念可說是不謀而合。不過,西方保健比較專注在人體的小宇宙,以及「有形」身體的養護,藉由檢查得知身體的好與壞、器官盛衰、肌肉強弱、激素分泌過與不足等情形,目標是防止外來的疾病。

東方養生則將人體和自然視為一個大宇宙,進一步強調人的身體系統和器官都是互通、相互依存的,需調和「有形」的形體與「無形」的精氣神,以達到形與神俱。意即心理與生理都健康,方可陰陽調和、長命百歲。且順應大自然規律,搭配季節採用不同飲食原則、睡眠時間、運動習慣等養生方式,才能從根本強化人體的修復力與免疫力。

隨著時代進步,中醫也注入不少現代新觀點,並且將西方營養學也納入養生方法之中,最常見的例子就是中醫認為「肺跟大腸相表裡」,因此,中醫也會建議呼吸道過敏的患者,可以額外補充益生菌,因為只要將腸道調理好,肺部及呼吸道的問題也會跟著改善。此外,中醫認為五色入五臟,因此多吃青、赤、黃、白、黑等各種顏色的食材,可以發揮滋養全身臟腑的功效,而這和西方營養學大力推崇的「天天吃五色蔬果」,或多攝食五顏六色的植化素可以抗氧化、抗衰老,可說是有著異曲同工之妙。

不管是中醫的養生,或是西醫的預防保健,目的都是為了讓大家能擁有健康的身心,讓生活變得更加美好。

最聰明的保健方式就是將東、西方相結合,養生的效益自然會更好,就連吃中藥也有更輕鬆、方便的方法。只要善用東方的季節調養智慧,再搭配有原料溯源、科學實證的食物或保健品,絕對可以養出健康的生命!