我們常說為了身體健康,減少疾病發生的可能性,所以必須注重養生,超前佈署人體的免疫力。然而,養生到底應該如何養呢?對此,深諳東方養生保健之道的扶原中醫診所總院長||郭大維中醫師指出,養生不能違背天地四時運行的規律,必須順應大自然變化去調養臟腑,從而提升身體適應季節,以及環境變化的能力。

前言

隨著季節變化 調整養生方法

中醫經典《黃帝內經》記載的養生要點之一為:「法於陰陽,和於術數」,意思是養生要取法於天地自然的規律,並且調和各種養生方法。郭大維中醫師表示,氣候的變化,會為人體帶來不同的影響,因此,包括飲食內容、作息時間及穿著等等,都應該順應著季節,甚至是二十四節氣而有所調整。例如,中醫常說:「夏練三伏」,在一年之中最熱的「三伏天」,也就是夏至後第三個庚日(一庚十日)的「初伏」、第四個庚日的「中伏」,以及立秋後第一個庚日的「末伏」。正所謂「養生先養脊」,中醫認為脊椎為百病之源,所以「三伏貼」就是在身體特定的穴位,敷貼生薑、白芥子及細辛等溫熱藥材。三伏貼為每年進行三次,每次在穴位上敷貼藥材約一至二個小時,最好連續貼三年,但若對中藥成分過敏、熱性體質或正值經期者則不建議使用。利用三伏貼來提升身體的陽氣(免疫力),等到入秋或入冬時,就能降低鼻子過敏及氣喘等疾病發生的機率。

春夏養陽 秋冬養陰

「藥補不如食補,食補不如睡補」,這是大家耳熟能詳的一句話,「睡補」符合古人所說的「日出而作,日落而息」習慣,也能達到「春生、夏長、秋收、冬藏」的概念。郭大維中醫師進一步解釋,春生、夏長、秋收、冬藏是四季發展規律,意思是萬物春天萌生,夏天滋長,秋天收穫,冬天儲藏。春夏陽氣散發於外,因此春夏宜養陽,而秋、冬時,就要跟著萬物一起收斂自己,把陰液(所有能濡潤身體的物質)留在體內,以準備過冬。

當心大自然六氣 成致病六邪

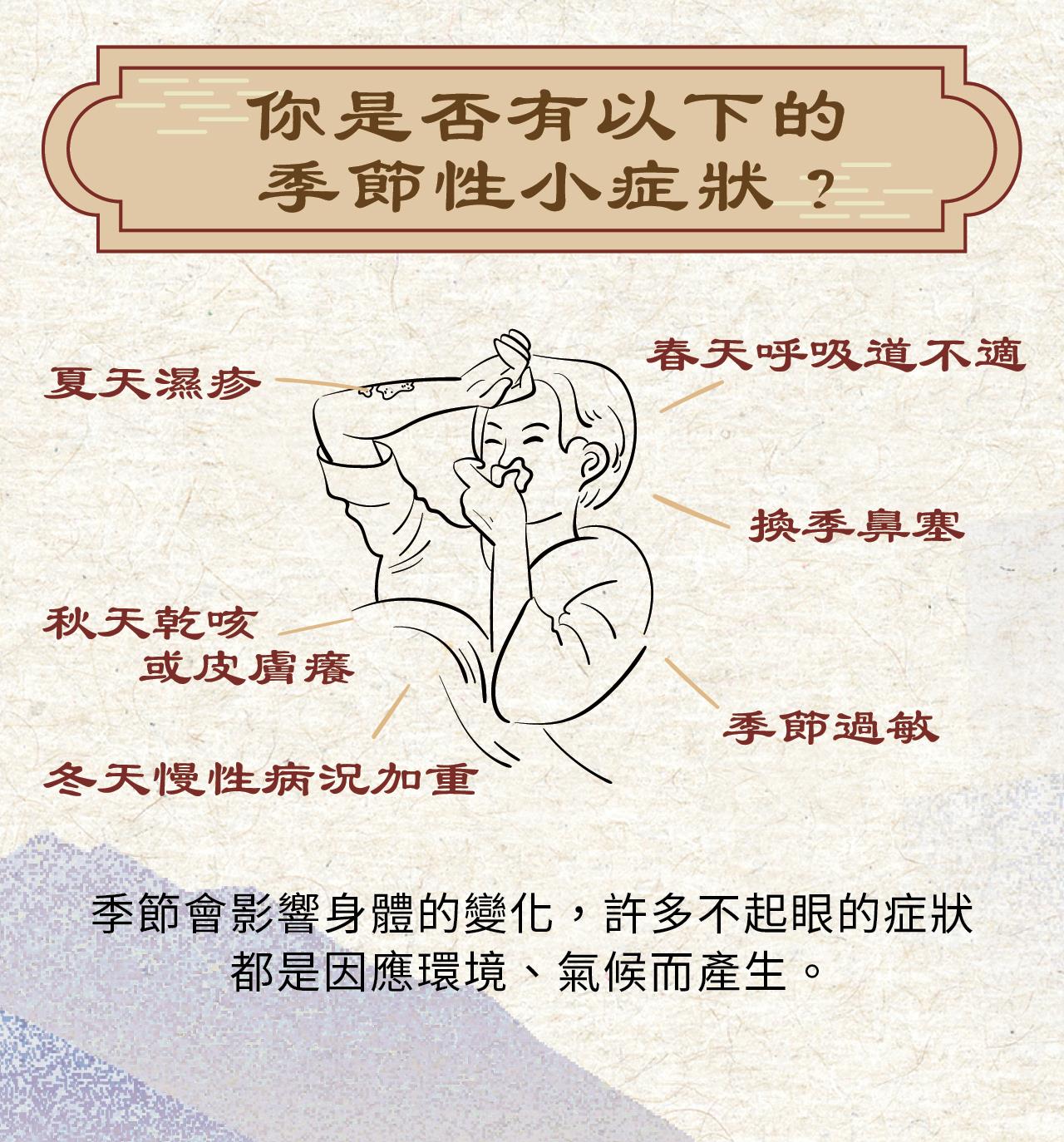

「風、寒、暑、濕、燥、火」是原本就存在於大自然的「六氣」,不過,當六氣過盛時,就會變成致病的「六邪」。春暖、夏熱、秋涼、冬寒,一年四季周而復始。氣候的演變和環境中的六氣互有關聯,每個季節養生的重點也會因氣候而有所差異,例如春季時最易遭受風邪侵犯,夏季則應提防暑邪與濕邪的侵擾。中醫說:「正氣存內,邪不可干,邪之所湊,其氣必虛」,意思是當身體免疫力好時,六邪就不易入侵體內,相反的,若身體太過虛弱,即使是自然界的變化,也可能成為致病因子。

因時養生,按照季節與陰陽變化的規律,從事相對應的養生方法,不但能達到「天、地、人合一」的境界,也能讓健康養生更事半功倍!

運用老祖宗的智慧,將東方本草的知識,以及古代東方養生的概念融入於生活之中,不但可以預防疾病發生,也能讓身心靈更自在、更健康。

養生,其實也可以很簡單,期望大家都能養出更好的人生!