不同的腸道菌種在腸道中扮演著不同角色,好菌能維持腸道菌叢平衡,壞菌則會讓腸道失衡,台北醫學大學附設醫院副院長、消化內科專任主治醫師張君照說,腸道菌叢的菌種分佈要能多樣性及豐富性,同時都要有一定的佔比,才能維持腸道正常運作。

與人體共存的細菌非常多,目前已知有超過一千多種的腸道菌,腸道菌主要可分為3大類,包括益生菌、壞菌及中性菌。張君照表示,腸道中不止有細菌,還有病毒、真菌等存在,所謂的益菌或益生菌都是指「細菌」,壞菌除了是細菌以外,也可能是病毒或真菌。

腸道益菌非常多,其中以「雙歧桿菌屬」最具代表性。雙歧桿菌是一種厭氧的革蘭氏陽性桿菌,能分解膳食纖維並產生短鏈脂肪酸,有助於維持腸道酸鹼平衡、保護腸道屏障功能,並增強免疫系統功能。常見的菌種包括比菲德氏菌、龍根菌、雷特氏B菌等。此外,其他常見的益菌還包括鼠李糖乳桿菌與植物乳桿菌等,能產生乳酸抑制有害細菌生長,促進腸道菌叢的平衡。

壞菌通常會導致人體生病,如金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、沙門氏桿菌、鏈球菌等;而在好菌與壞菌之間,還有一種稱之為「中性菌」。中性菌是指平常能與人體共存,但當腸道菌叢失衡時,中性菌就會變成壞菌,成為導致人體生病的致病菌,中性菌像是非病原性大腸桿菌、糞鏈球菌、酵母菌、真菌等。

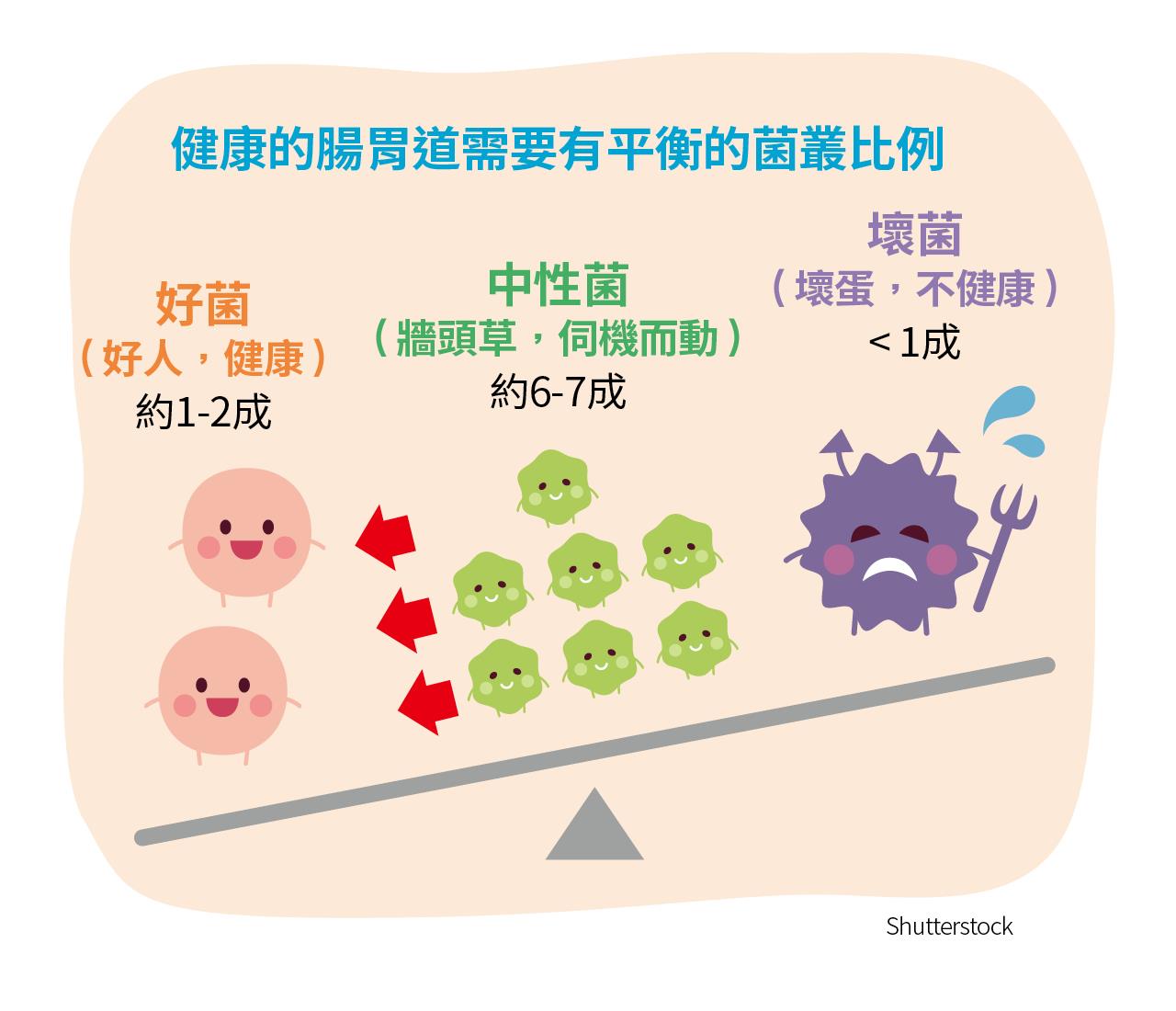

張君照說,腸道菌叢內的好菌、中性菌、壞菌的佔比,應該是好菌的分佈約佔2成、中性菌佔6~7成、壞菌少於1成。腸道菌叢失衡,稱為腸道菌群失調(Dysbiosis),是指腸道內的有益菌、壞菌與中性菌的比例失衡,導致腸道屏障功能受損,造成「腸漏症」,有害物質,如內毒素等,若進入血液,引發慢性炎症和免疫反應。中性菌在人體中的角色至關重要,一旦環境變差,中性菌就如同牆頭草,成為壞菌的同夥。