大多數人年紀愈大,代謝愈慢,要維持理想體重與曼妙曲線著實不易,特別女性會因為荷爾蒙的變化,再加上靑春期、懷孕及更年期這3大關鍵發胖期,造成身材走樣;男性則是到結婚、中年後,體重便不斷攀升。除了年齡因素,久坐的靜態工作、不健康的飮食習慣與外食、嗜喝含糖飮料和沒時間運動等原因,使得愈忙愈胖,更增加了心血管疾病與罹癌風險。

不同族群的營養需求

甩肥肉增肌肉 這麼做就對了

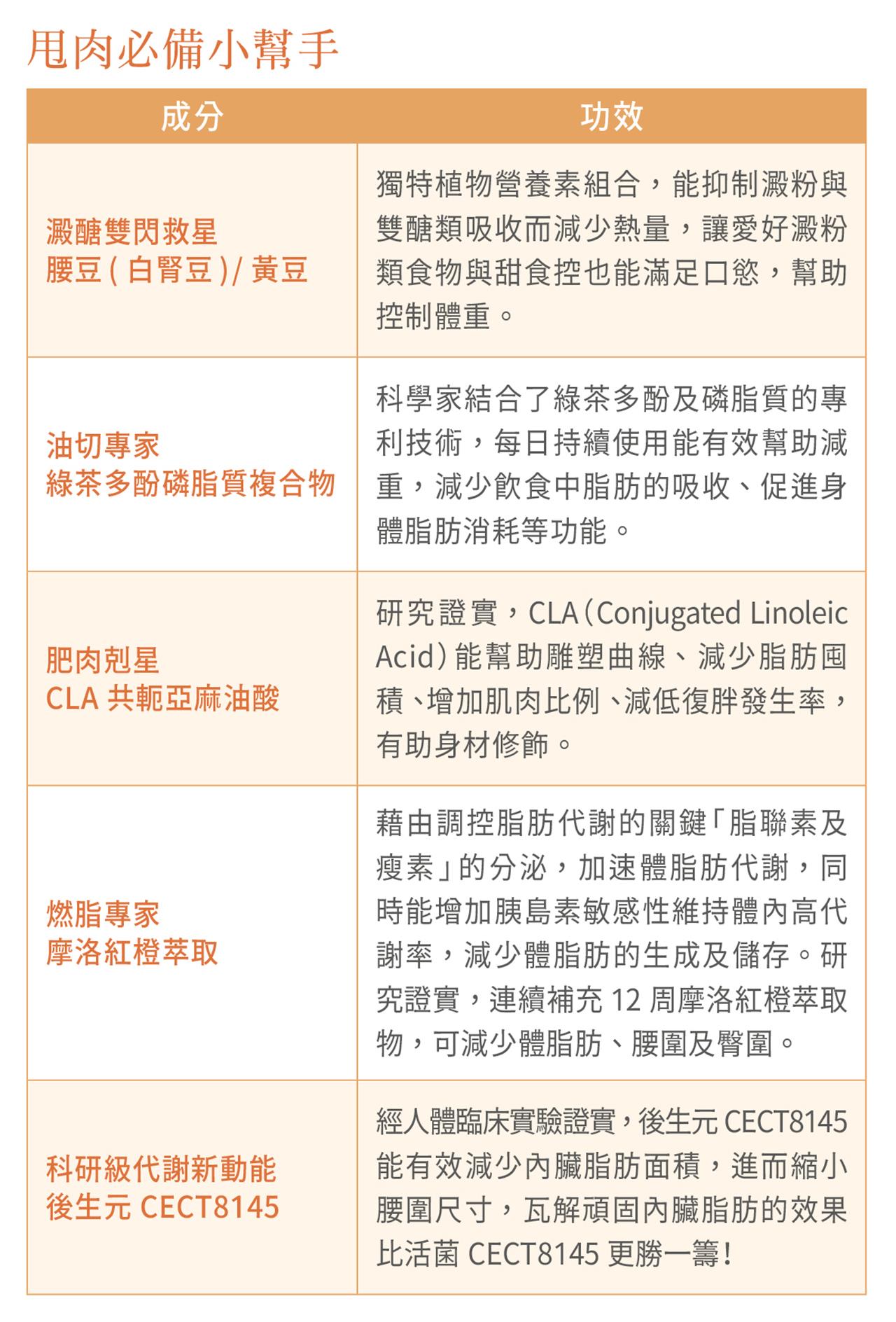

減重首要之務是均衡的營養、適度的低熱量飮食、培養運動習慣與良好的生活型態,雖然都是老生常談,卻是維持窈窕纖體與健康的不變鐵律。減重時為了避免熱量囤積,都會減少攝取食物,但其實此時所需要的營養比平常更多,才能有效提升體內的循環與代謝。

完整攝取人體所需的基礎營養素,包含巨量、微量與植物營養素,能使生理機能順利運轉,提高減重成功率。維生素B群能加速代謝,「B」走肉肉!優質蛋白質可維持健康與肌肉比例,建構代謝所需酵素與荷爾蒙;Omega-3脂肪酸可減少想吃高熱量食物的慾望;膳食纖維加上充分飮水能增加飽足感、穩定血糖避免飢餓感,更可幫助排便。

假若飮食不均衡又缺乏運動,會在減重的同時也減去大量肌肉,使得基礎代謝率變低、減重失敗甚至復胖,這時必需營養素攝取不足,更會讓代謝率下降。即使努力維持體重,但因體組成產生變化,體脂率增加,體型依然回不去。所以健康的體重管理方式,除適當運動之外,同時應均衡攝取六大類食物,補充正確且足量的營養素,從根本打造享瘦體質。

想擁有完美體態,關鍵在高比例的肌肉量,也就是瘦肉組織的含量,其常隨著年齡增長與減重過程中流失。25歲後,每年身體會自然損失0.25公斤的肌肉,使基礎代謝率減少約0.5%,故即使體重與年輕時相同,體態還是不同。因為體組成的脂肪比例較高,使體積較大,看起來身材就有差異,造成許多女性雖然看起來不算胖,但身材鬆垮,即是因為體脂率高、肌肉量少,此種體型稱為泡芙族或肌少型肥胖。

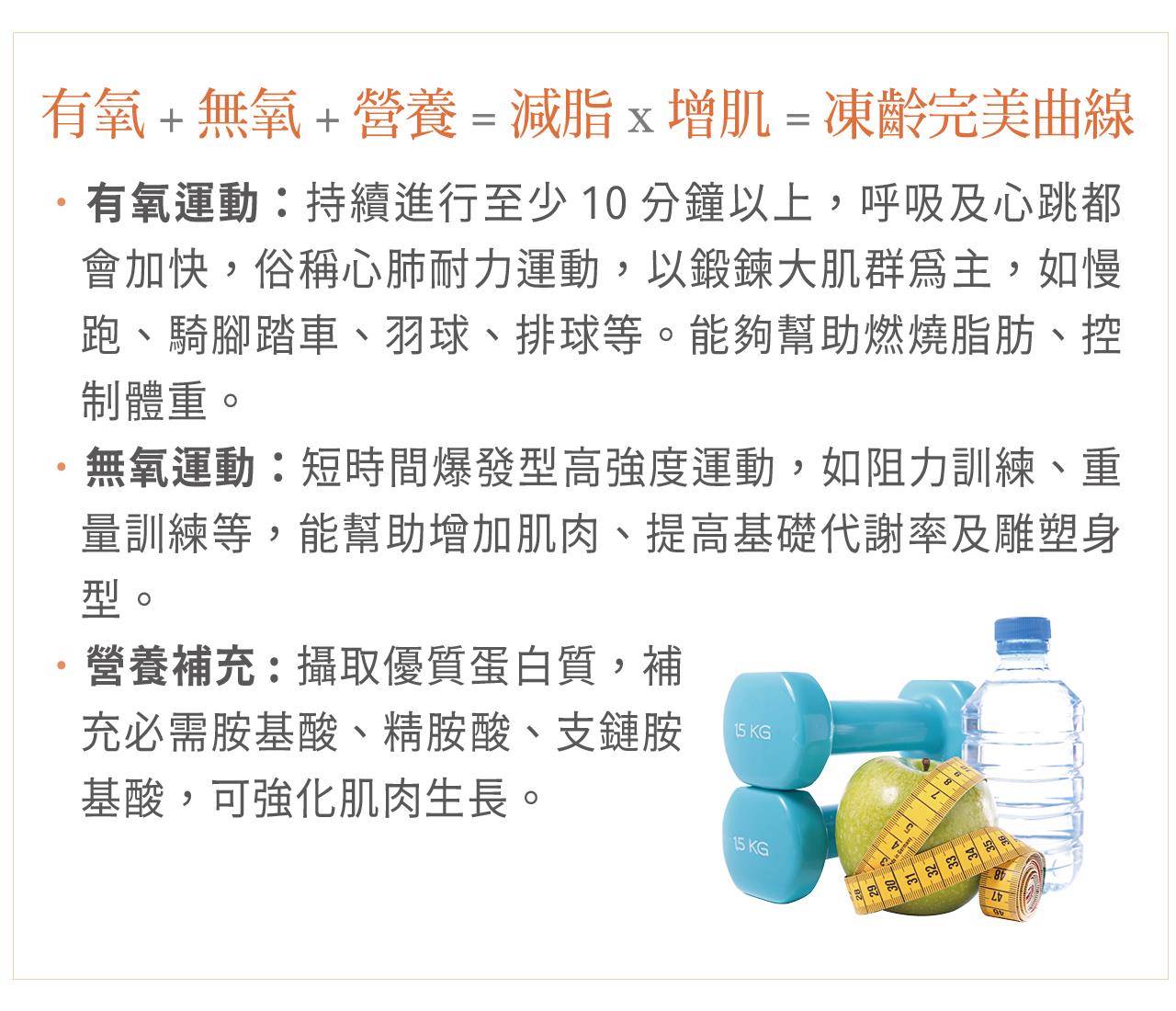

故肌肉是建構好身材、提升基礎代謝、幫助維持纖體曲線的重要功臣,建議可透過阻力與重量訓練,維持或增加肌肉量,同時控制熱量攝取,適時搭配建構肌肉不可或缺的優質蛋白質(含必需胺基酸),或加強補充支鏈胺基酸,幫助肌肉生長。運動後的休息也很重要,運動後適時補充精胺酸,可幫助肌肉修復,並搭配有氧運動消耗多餘脂肪,做好增肌減脂就能創造理想身型。

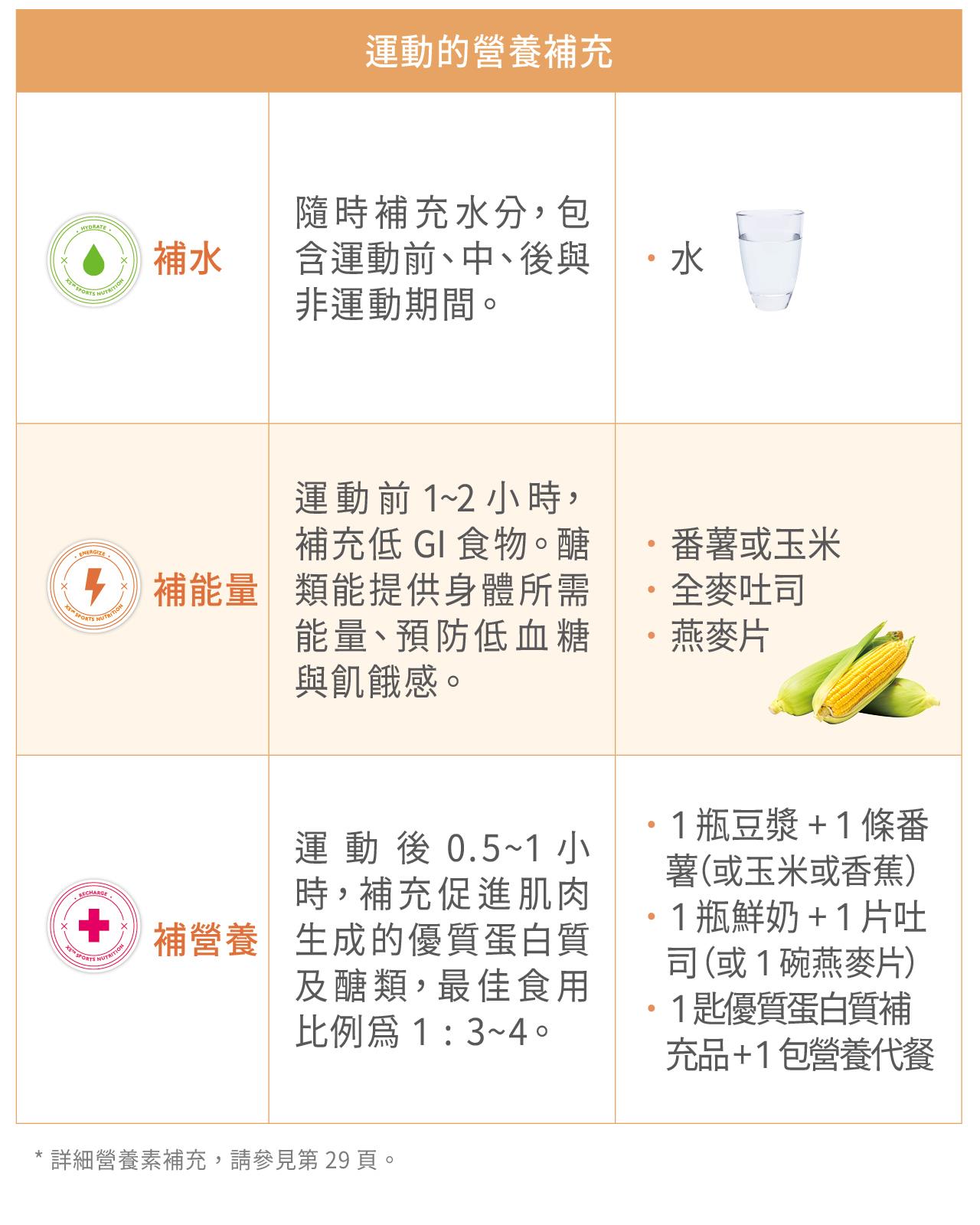

運動前後的飮食補充,約200~300大卡即可,才能幫助補充因運動所流失的營養或提高運動效能,有助減脂增肌。在運動期間,應以小口分批方式補充水分,假如是超過1 小時的運動,建議適時增加電解質、醣類與蛋白質,幫助補充流失的肝醣與修補組織。在運動後進食,可刺激肌肉合成的關鍵要素—胰島素的正常分泌。肌肉是維持健康狀態與雕塑曲線的重要元素,建議在重量訓練後的30 分鐘內,盡速補充優質蛋白質及適量醣類,以保護蛋白質,發揮合成肌肉的功能,達到最佳長肌肉效果。運動中或運動後,可以選擇補充小分子好吸收的胺基酸,增肌更有效率。

一過30歲,最不想面對的就是「初老」報到。除了不可逆的自然老化外,工作、壓力、日常飮食與不良生活習慣,都會讓衰老提早報到,甚至加速,使得歲月的痕跡開始顯現在外表和體態。想要擁有逆天凍齡的美顏,除了平時保養,由內而外全面對抗老化更顯重要。

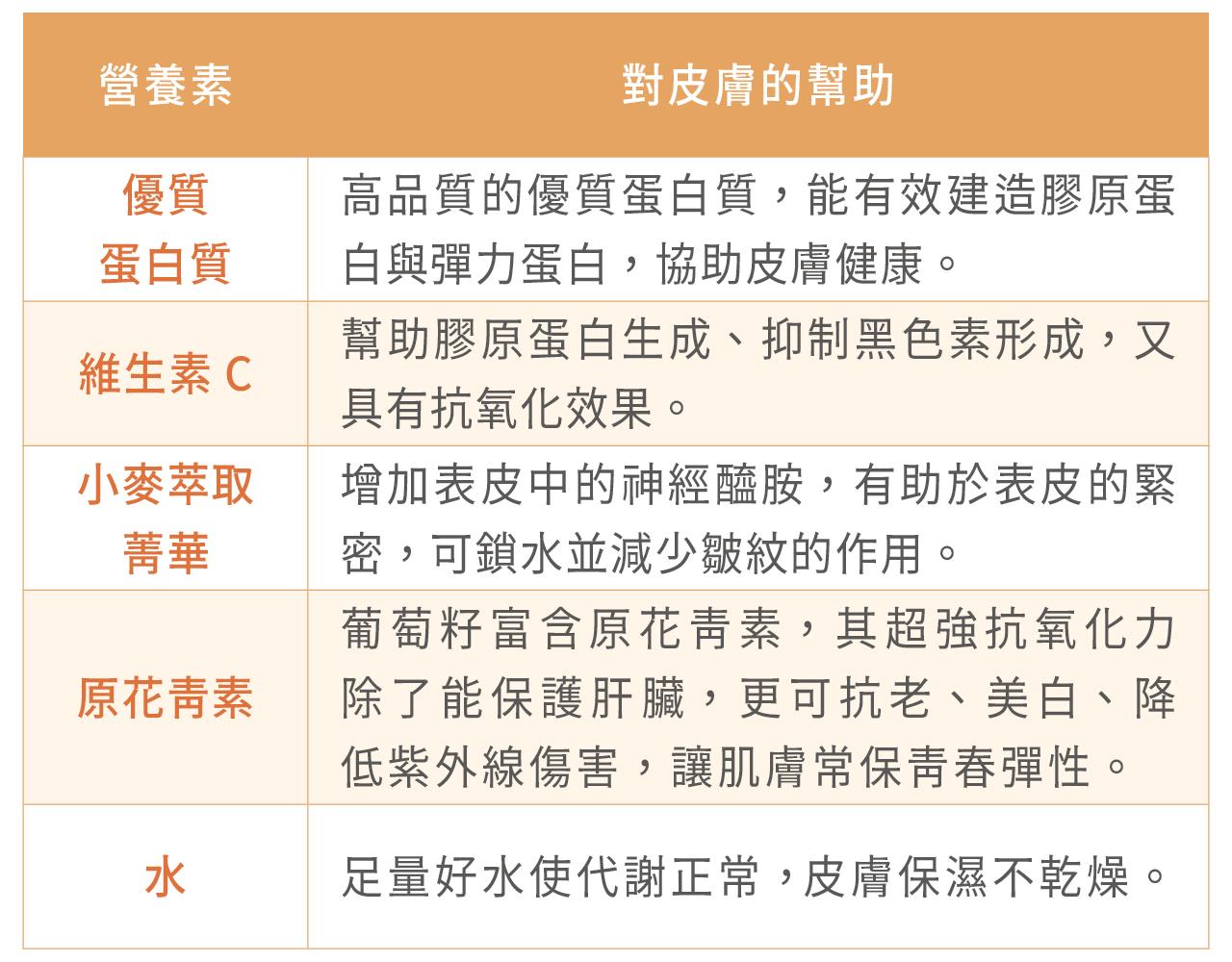

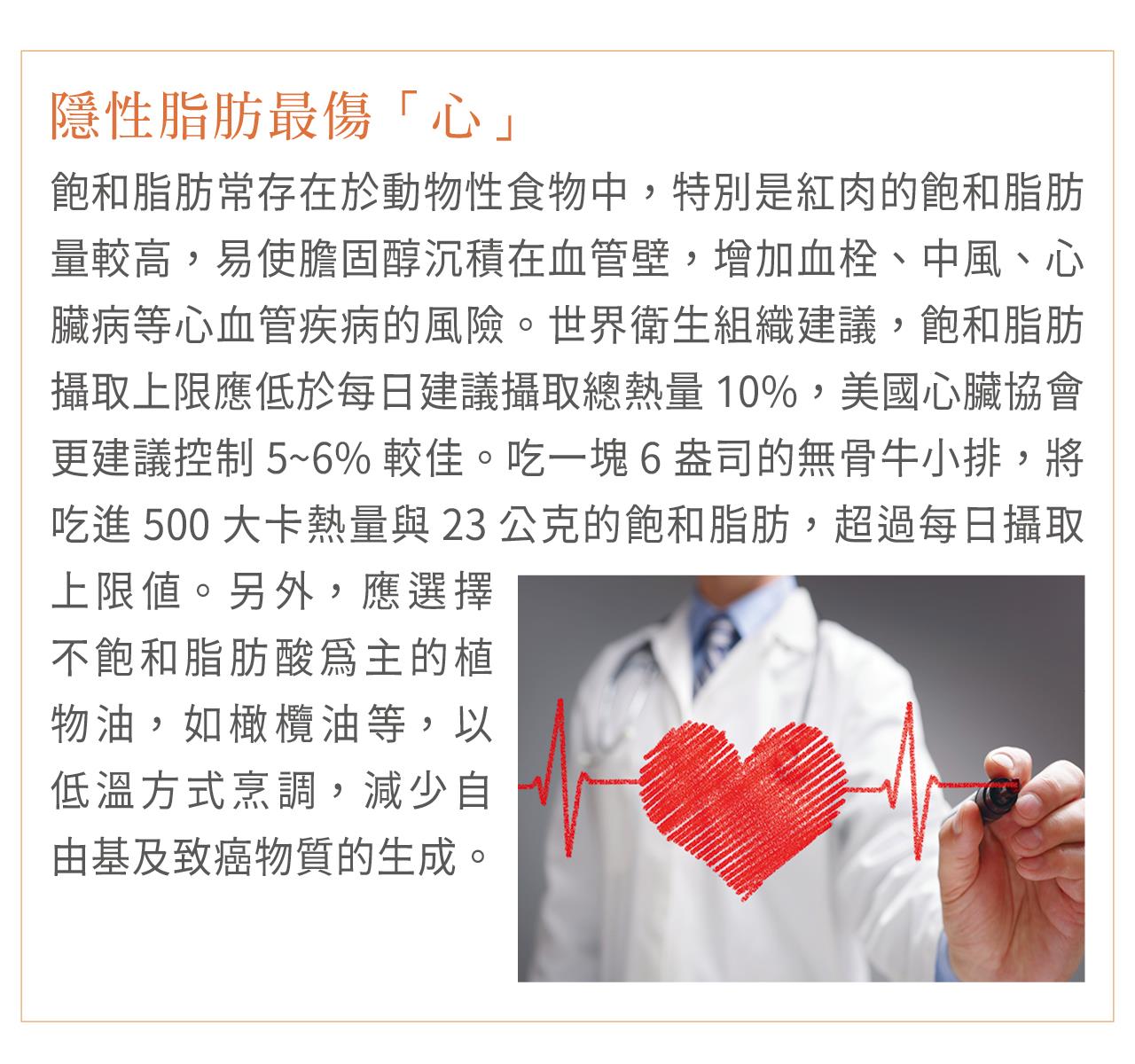

皮膚是身體最大的器官,如同其他組織,需要蛋白質與脂肪建構,加上維生素和礦物質確保正常運作。故均衡飮食與充足營養,是皮膚健康的重要關鍵,更是維持年輕巓峰狀態的不二法門。除此之外,更應補充延緩老化的抗氧化營養素,如維生素C、E、類胡蘿蔔素、類黃酮、兒茶素、OPC原花靑素、多醣體,以及薑黃素、槲皮素等各種植物營養素,讓皮膚維持最佳狀態,減少自由基與DNA損傷。而硒、鋅、錳、銅是體內抗氧化酵素的重要成分,若缺乏會降低酵素活性。

另外,愛美族需加強補充維生素A、B群、輔酵素Q10、必需脂肪酸、水分等,同時研究發現,小麥萃取菁華中的神經醯胺可以幫助修護表皮層,保濕鎖水,讓臉部煥發水潤光彩。而節食會影響肌膚狀況,應特別注意必需營養素的補充;腸道健康與否也會影響皮膚狀況,可選擇益生菌與膳食纖維,幫助有毒物質排出,同時避免因缺乏鐵質及維生素B群,造成貧血使臉色蒼白。

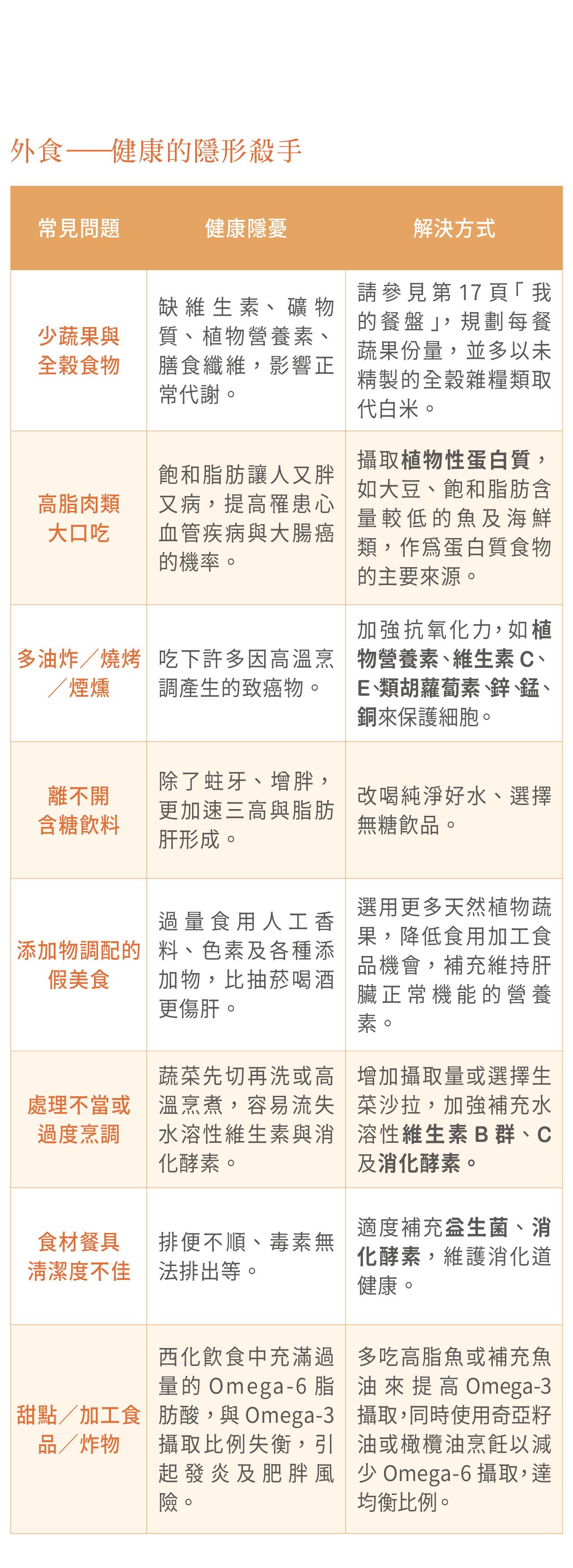

外食雖然方便又美味,但容易引發肥胖、三高與癌症等問題,高油高鹽口味重、過多精製糖與澱粉、動物性蛋白質食物攝取超量,都會讓熱量過剩,轉化成脂肪囤積在體內。加上長期飮食不均、必需營養素攝取不足,讓身體的代謝率下降,更別提多年來層出不窮的食安事件,使外食族每天都面臨著病從口入的風險!

台灣是美食王國,除了許多銅板價的特色小吃,更有四處林立的飮料店及咖啡店,街頭上常是人手一杯手搖飮品,特別是珍珠奶茶,一杯700毫升相當於2.5碗飯的熱量,超過60公克的糖量已達世界衛生組織建議量的2.7倍。假如每天一杯,一個月後,體重不但將增加2.5公斤,也讓人對「糖」上癮。根據最新國民營養健康狀況變遷調查,3/4的成人有喝含糖飮料的習慣,更有高達92%、95%與91%的國小學童、國中與高中生每周會飮用含糖飮品。

國民健康署於「國民飮食指標」中,建議添加糖攝取量不宜超過總熱量10%,世界衛生組織則建議減少到低於5%較佳。對兒童與靑少年而言,除了有肥胖、長不高、慢性病年輕化等問題,嗜糖也如同大人喝酒一樣傷肝,其內含的高果糖糖漿,會直接轉化形成脂肪肝,是三高與代謝症候群的關鍵殺手。此外,市售碳酸飮料(汽水),除了糖的問題,更使牙齒受到酸性破壞,而其中的磷,則會促使體內鈣質的流失,建議成長發育的兒童與想預防骨質疏鬆的人,最好不要飮用。

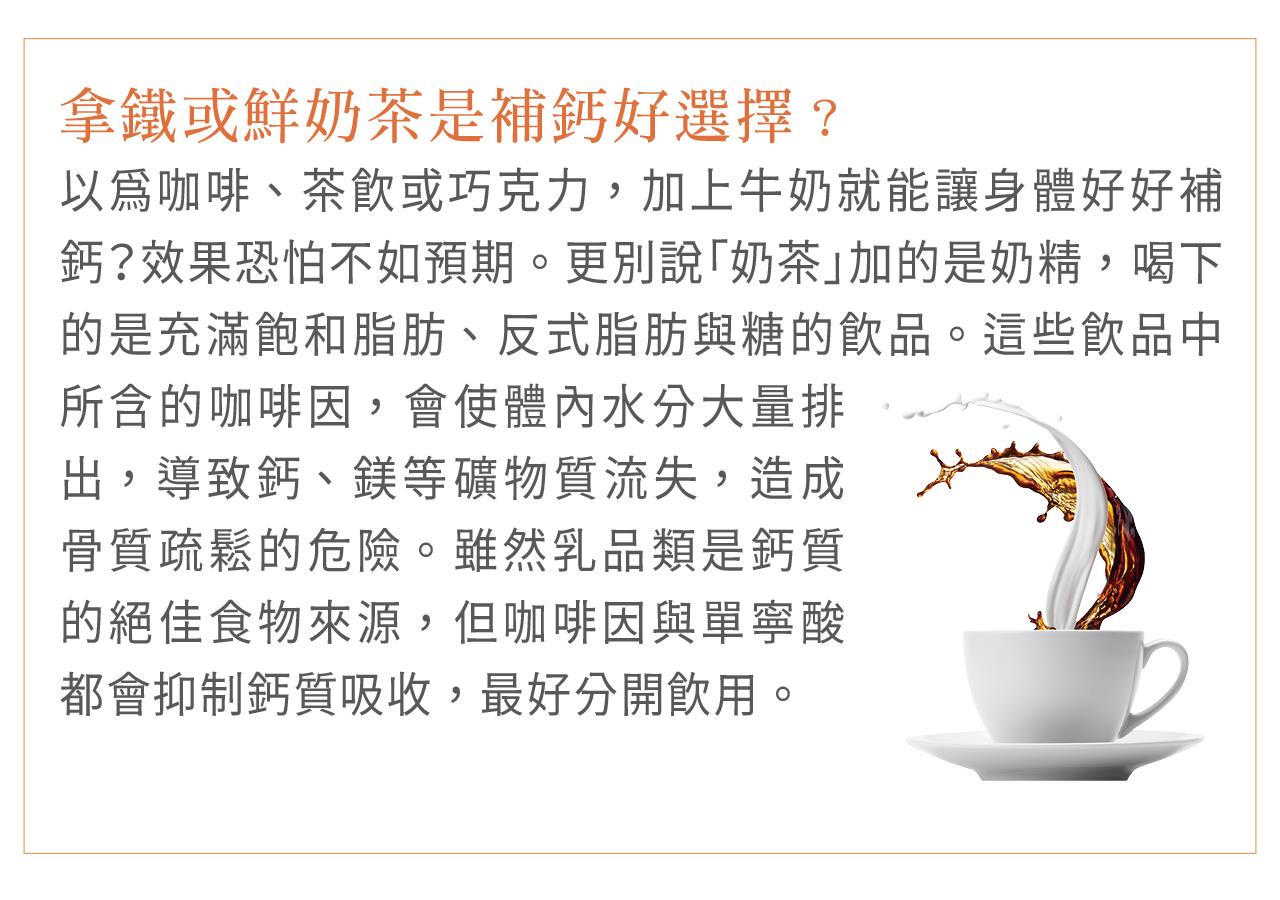

很多上班族每天一早依賴咖啡或茶來提神醒腦,讓身體開機;到了中午,若餐後沒喝就昏昏欲睡,無力奮戰,但是餐後飮用咖啡和茶,會使該餐鐵的吸收率分別下降40%與85%,並影響維生素B群及鈣(100毫克的咖啡因會流失6毫克的鈣)等營養素吸收,讓鈣、鐵攝取量已普遍不足的國人,營養不良狀況更加嚴重。即便是無糖茶飮或黑咖啡,雖然對身體有某些益處,也可避免添加糖的問題,但卻會流失重要營養素,而且其所含的咖啡因,有利尿、增加胃酸分泌的缺點。建議可依衛福部建議,每天總咖啡因攝取量不超過300毫克,並於餐後1小時再享用,減少營養素流失,才能享受其帶來的好處而不影響健康。

面對超時工作、裁員等種種威脅,容易讓人感到煩躁、憤怒、壓力大又睡眠不足。再加上飮食不均,還有許多不良習慣,每天一點一滴地扼殺著健康,使得營養素不足的問題更是雪上加霜。

緊張、壓力大或憂鬱會釋放「腎上腺皮質醇」,讓身體處於面對壓力的備戰狀態,刺激交感神經,促使自由基的過度產生,因而容易使人老化,並增加心臟與肝臟等負擔。所以平時應加強補充輔酵素Q10及保肝營養素,特別照顧「小心肝」;另應多攝取維生素B群、C、蛋白質、靈芝孢子粉,有助於減少壓力與緊張造成的疲勞感;維生素A、B群、C、E、鈣、鎂、鉀、鋅、某些胺基酸、纖維等,則可減緩緊張與焦慮。

此外,最新研究指出,從腸道調節壓力,是根本之計,有助於情緒支持的快樂賀爾蒙「血淸素」有很大一部分就是由腸道生成的,補充正確的菌株如Lpc-37,有助於舒緩壓力,能夠有更好的狀態面對挑戰。

壓力與飮食不均衡還會讓身體提前老化。研究發現,有些特殊的植物營養素能有效促使身體啟動或增強防禦系統。例如當迷迭香、薑黃、洋蔥萃取物搭配在一起時,抵禦氧化壓力效果表現會比單一存在更為亮眼,更能防止、保護和修復自由基造成的損傷,以平衡體內抗氧化機制。

25歲後記憶力開始退化,常覺得健忘、腦袋當機不靈光?上一秒想到的事馬上就忘記?越來越難維持專注?這些都是大腦初老症狀。老化使得腦細胞加速損傷,如再加上壓力與疲勞,症狀更會明顯。失智症是大腦皮質功能退化,除了記憶力差,還造成認知、判斷力及情緒等大腦功能喪失;記憶力下降是介於正常認知功能與輕度失智症之間的「輕度認知障礙」,每年約15%會轉變為失智症,病程大多經歷十幾年。目前台灣超過27萬名失智症患者,最常見的是阿茲海默症,但此並非老人的專利,有更多40、50歲發病的年輕化趨勢,使家中頓失經濟支柱,人生提早變調。

良好的飮食、運動、睡眠及營養補充能保護大腦、改善衰老,如補充卵磷脂、魚油中的DHA、維生素E與B群,尤其是B群中的葉酸及B12。而抗氧化營養素可預防自由基傷害,有助提升記憶與認知功能。近年來,科學家發現人稱沙漠人蔘的「管花肉蓯蓉」,能保護神經細胞,對失智症有治療作用,更能改善記憶力。

消化不適 腸胃鬧情緒

工作壓力大、生活緊張步調快,加上三餐不定時、飮食西化,甜食與咖啡等原因,刺激了胃酸分泌,出現脹氣、打嗝、嘔酸、胃疼等消化不適症狀。目前,胃食道逆流盛行率已高達25%,20年來成長了5倍以上,並且有年齡層下降的趨勢。除了消化性潰瘍,愈來愈多人患有大腸激躁症(腸躁症或急躁性腸症候群),造成了腹痛、腹瀉、便祕或兩者交錯發生的複雜症狀。除了改善生活習慣,多吃新鮮蔬果,放鬆心情、減輕壓力,避免自律神經失調,也可補充消化酵素來減輕胃腸負擔、減緩脹氣,此外,魚油可減少潰瘍性腸炎的發生。

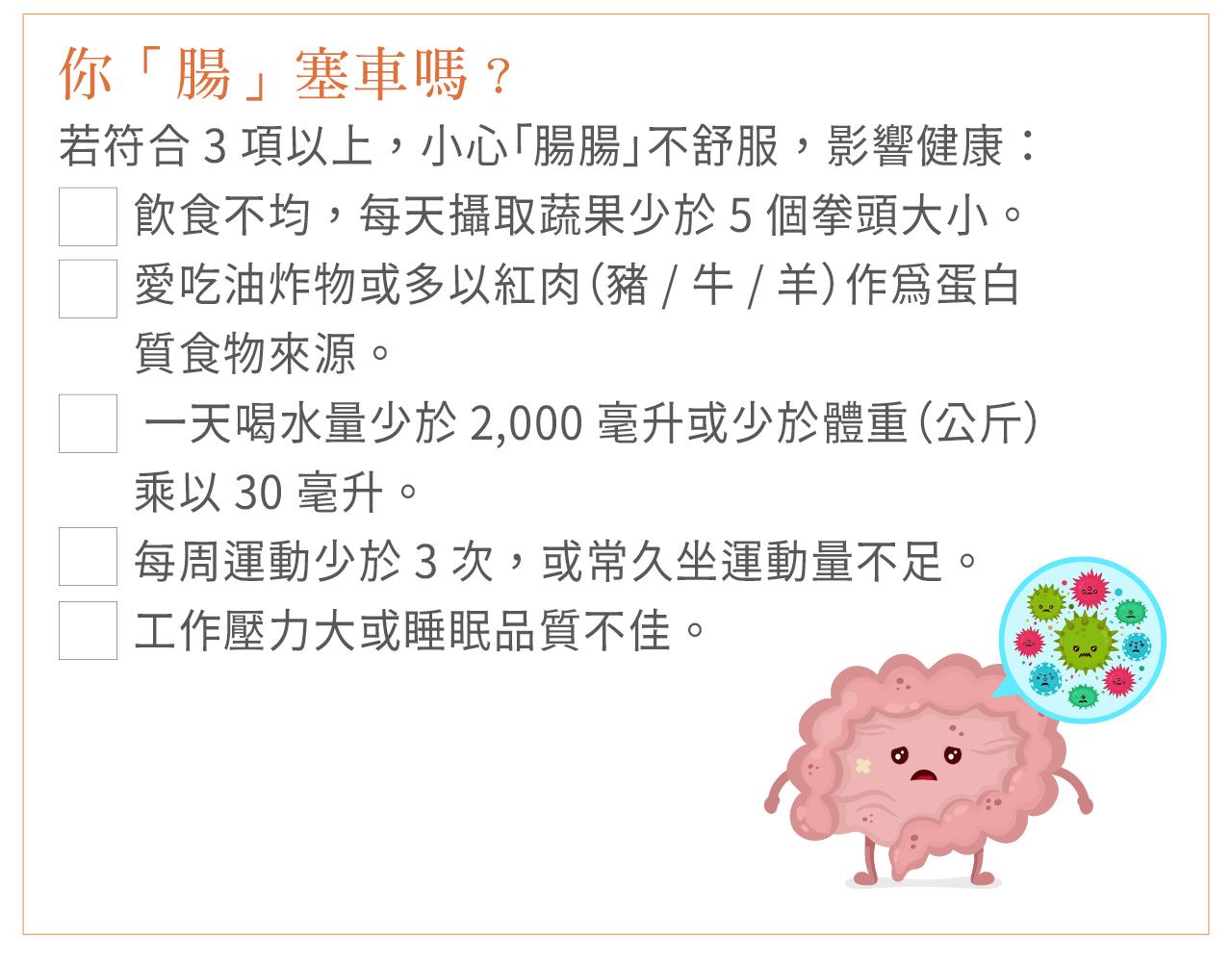

維持健康的腸道菌相十分重要,不只和便祕、腸癌有關,更影響全身!腸道菌相的平衡,與肥胖代謝疾病、自體免疫疾病、癌症與精神及神經退化等疾病皆有密切關聯。腸道中存在大量的微生物,有好菌也有壞菌,巧妙地維持腸道的平衡生態,但現代人經常外食或大魚大肉不忌口,給了壞菌最好的生長環境。壞菌一多,身體便容易發炎而生病,造成腹瀉、便祕、老化、癌症、過敏及其他慢性病。而益生菌有助增加好菌、「腸」保健康,當腸道中的菌相健康,對全身健康都有正面影響,上班族可以提升工作專注度、強化睡眠品質、改善憂鬱;女性對於私密處保養甚至體重管理,都可藉由益生菌的補充來達成。同時平常也要多攝取纖維與水分,幫助腸道蠕動,避免便祕,減少有害或致癌物質產生或停留在腸道內造成傷害。

根據台灣營養基金會統計,全台有525萬職場便祕族,過半數經常苦惱易怒,42%常感到緊張不安,40%沒自信,39%感到憂鬱低落,其中有近5成是30至49歲的上班族。49歲以下多外食,普遍排便不順,壟罩於瘜肉陰影之下,過去20年國人罹患腸癌的比例飆升1.7倍,便祕更會引發大腸癌危機。醫學上對便祕的定義為每周解便少於3次或排便用力且糞便乾硬,而正常糞便是土黃色呈長條狀且表面光滑,平日可透過糞便型態窺知腸道健康狀況。

每天上班盯螢幕、回家看電視加平板,眼睛接觸3C的時間愈來愈長,特別是已深入日常生活各面向的智慧型手機,不僅是人們的最佳幫手,更是每天最依賴的工具。但太專心看手機,導致捨不得眨眼,容易引發流行性乾眼症、老花眼年輕化,造成發炎物質在黃斑部上形成薄膜,使視覺品質變差,更讓眼睛睫狀肌長期處在緊張狀態,導致眼睛乾澀、模糊,甚至提高白內障風險。

手機使用時間過長,比電視或電腦更加傷眼,低頭族就醫人數不斷增加,特別是靑壯年族群。不僅字體小讓眼睛吃力,近距離觀看更傷害了眼睛睫狀肌,而螢幕發出的藍光,會直接穿透角膜與水晶體,直射黃斑部,造成感光細胞的損傷,愈滑愈瞎。

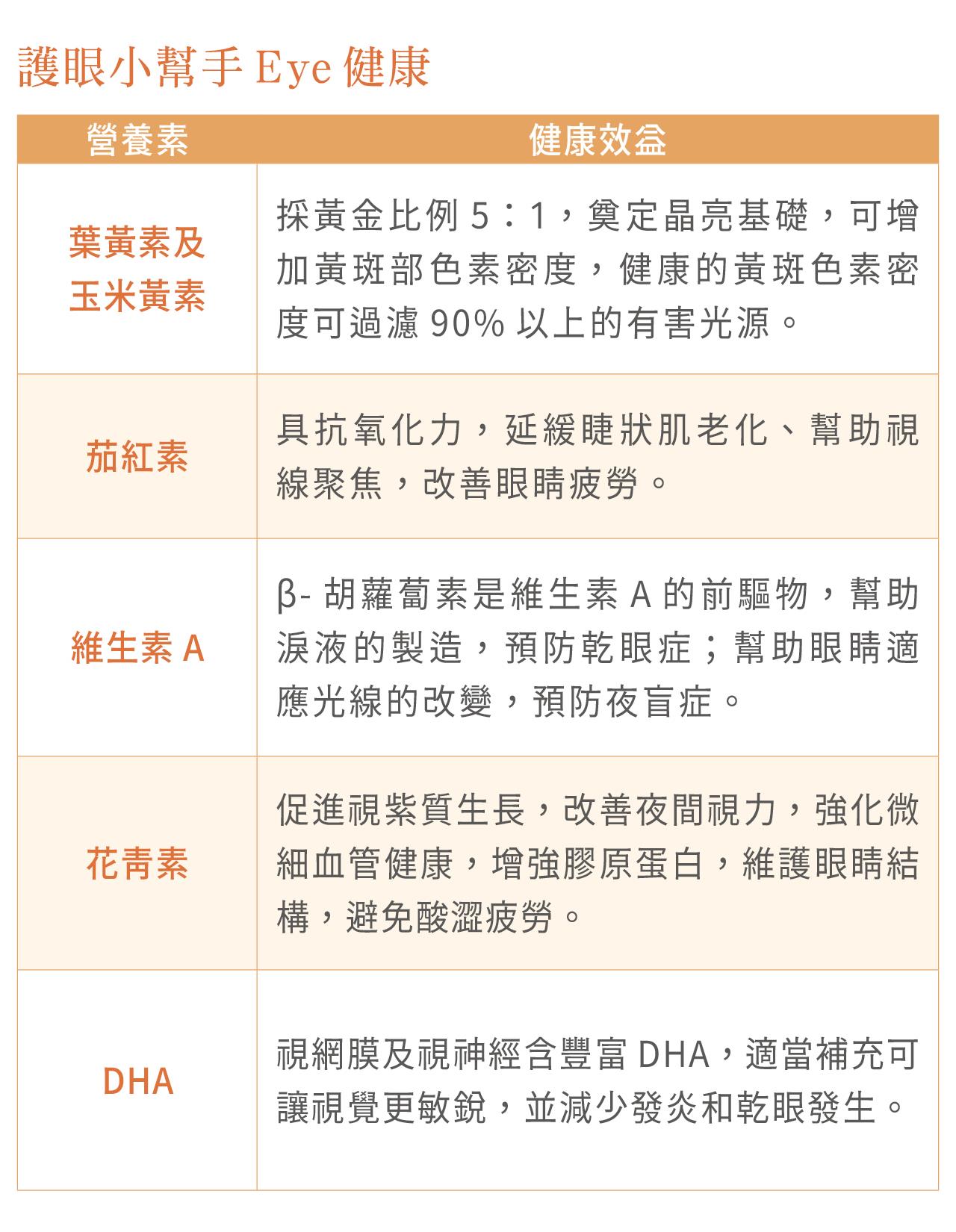

眼睛使用過度或是老化、陽光紫外線的傷害,都可能造成眼睛的損傷與視力減退。既然無法捨棄智慧型手機,就應該好好保護雙眸,補充足夠的護眼營養素,不但可以改善眼睛疲勞,也可延緩因老化造成的眼部疾病。除了均衡飮食,還需攝取足量的蔬果,為眼睛提供各種維持健康的抗氧化劑,包括維生素A、C、E、類胡蘿蔔素等。大量的植物抗氧化成分,可減少自由基的傷害,並發揮抗發炎作用,對眼睛水晶體、視網膜也具有保護的功能,譬如葉黃素及玉米黃素,就是最佳的抗藍光物質。另外,千年經典漢方,杭菊加枸杞,杭菊的綠原酸和類黃酮,枸杞的豐富營養素,可幫助淸肝明目,讓你明亮舒適。

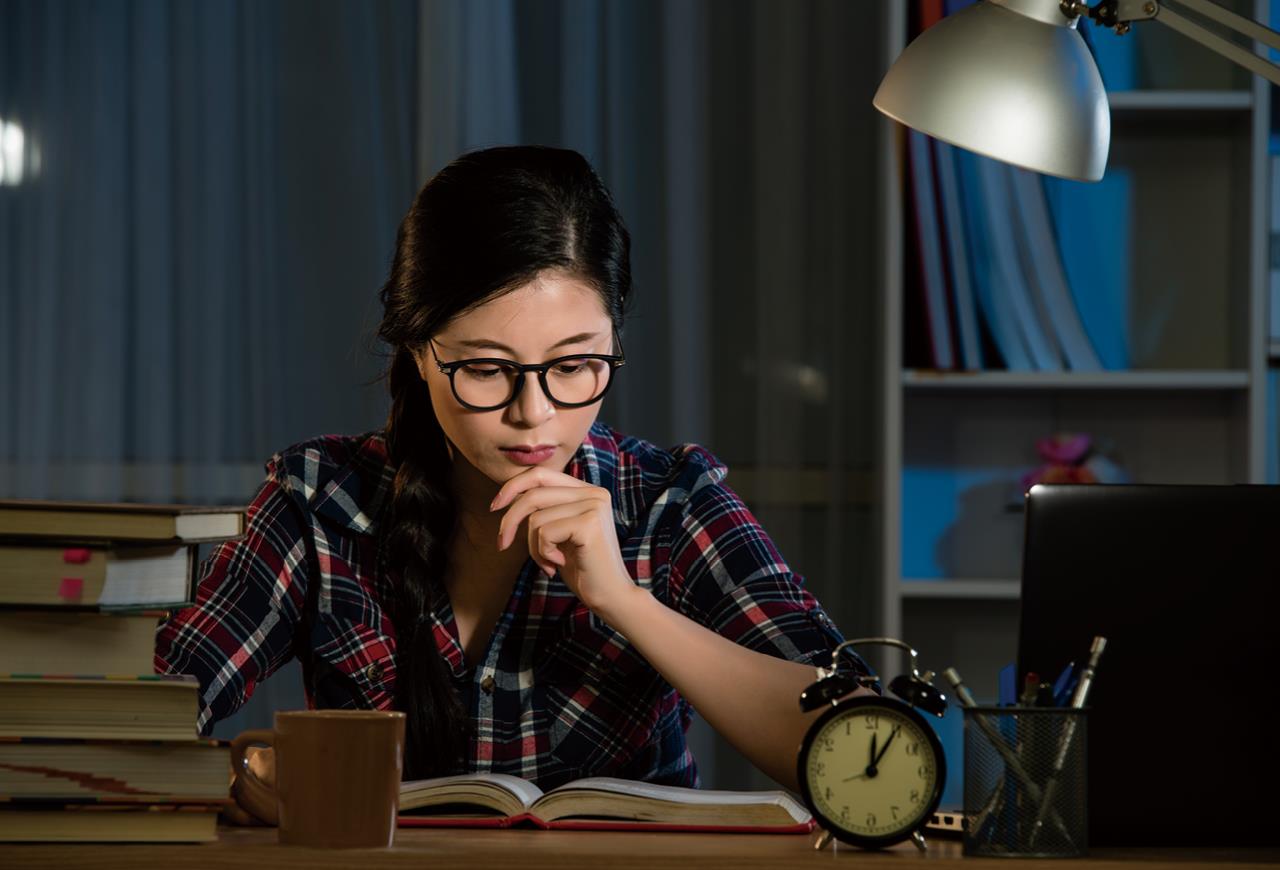

有許多人因職業需要値夜班或日夜輪班,例如醫護人員、空服員、警衛、作業員等,也有一些上班族需要通宵趕工,甚至是晚上精神較好的夜貓族體質,無論是為了工作、考試、玩樂而熬夜,都可能會加重肝臟負擔與造成營養素的流失,特別是維生素B群與C,同時也會打亂生理時鐘,造成睡眠品質不佳、抵抗力下降。愛美女性更可能會因此造成皮膚流失水分、缺乏光澤,引發過敏、乾燥、泛紅等問題。

生活忙碌更易緊張焦慮、感到鬱卒,心裡苦而睡不好,也可能過度興奮、憂慮、身體不適或營養不足造成失眠,或是因為缺鐵、蛋白質與維生素B群造成貧血,使腿部感覺痠麻甚至不自覺抖腿而不易入睡。這時就該補充礦物質鈣和鎂,安定神經系統、放鬆肌肉、幫助入睡;維生素B群對鎭靜神經、舒緩焦慮也有助益,而優質蛋白質,也能改善失眠症狀,增加睡眠品質。整體而言,熬夜後應補充保肝營養素、維生素B群、C、優質蛋白質、靈芝孢子粉、水分等,幫助快速恢復精神,提升專注力。同時別忘了減少眼睛負擔,補充視覺健康所需的類胡蘿蔔素、茄紅素、葉黃素,以及薑黃素、槲皮素等抗氧化營養素。

若日夜顚倒背後的原因,是對生活提不起勁,除了心理或環境因素外,也可能肇因於飮食失調、營養素攝取不均。研究顯示,體內Omega-3脂肪酸含量低時,會加重憂鬱的程度。憂鬱症患者體內的葉酸、維生素C、E、鋅和血淸中總蛋白不足但含鈉量高,建議可多補充魚油,因其含豐富Omega-3脂肪酸,此種快樂脂肪可改善憂鬱及焦慮,維持腦部的正常功能;B群是抗壓的維生素,缺少維生素B1、B2、B12、菸鹼素,會造成情緒低落、行為異常、工作能力及注意力下降;血淸素的關鍵成分維生素B6更是合成讓心情愉快的荷爾蒙;鋅攝取不足會導致食慾減退、情緒失控。除了飮食調整,規律的作息和適量的運動,都能幫助安定情緒、緩解身心疲勞。

菸、酒與檳榔是健康三大殺手,更是致癌的主因之一,容易引發肺癌、口腔癌及食道癌;菸草中含有超過7,000種化學物質,其中至少有93種致癌。世界衛生組織統計,每6秒即有1人死於菸害,吸菸者平均壽命約減少15年。而吸菸者罹患肺癌的機率高10倍,其他癌症高2~10倍,也提高了罹患心血管疾病機率。

生活在「二手菸」環境,得到肺癌的機會多20%~30%,加上毒性微粒與致癌物會殘留在衣物、家中與車內各處,這些「三手菸」也會影響兒童發育及提升疾病風險。抽一根菸會耗損體內25毫克的維生素C及加速B群流失,並大幅提高體內的自由基,所以應加強補充抗氧化力強的維生素C、E、類胡蘿蔔素及各種植物營養素,再加上抗氧化輔酵素的礦物質硒、鋅、錳、銅。有些研究指出,維生素A有保護和修復呼吸道上皮細胞的作用,可降低肺癌的發生率,另外,魚油、大蒜、輔酵素Q10、綠茶、卵磷脂及纖維,可維持心血管健康。

根據衛生福利部的建議,男性每日飮酒不宜超過2杯,女性為1杯(10公克酒精/杯),且孕期禁止飮酒,避免影響胎兒發育。但聚餐應酬總免不了飮酒助興,假如拚酒過量,除了形成脂肪堆積(每公克酒精提供7大卡熱量),還會傷害腸胃道黏膜,使礦物質鎂、鋅與硒的吸收減少,同時傷害肝臟,引發致癌風險。要是喝酒會臉紅就應滴酒不沾,研究已證實,臉會發紅是先天缺乏某種解酒酵素,無法將致癌物「乙醛」排出體外造成,同時使肝細胞損傷。在台灣有高達50%的民眾有基因缺陷,並不適合飮酒,同時酒精代謝時,需消耗大量的維生素B群與C,應額外補充。另有研究顯示,卵磷脂有助預防酒精性肝病變的功能;保肝營養素及植物萃取菁華包括芍藥苷、甘草酸、原花靑素及蘿蔔硫苷,特別對酒精性肝損傷,具有抗氧化、抗發炎、抗凋亡的多重護肝功效。靈芝孢子粉也是養肝、護肝的好幫手。若肝臟內積聚過多內臟脂肪而導致脂肪肝,可補充後生元CECT8145,瓦解過多的內臟脂肪。

檳榔子(菁仔)為一級致癌物,其內含的檳榔素與檳榔鹼,會在口腔中產生致癌物質。依據統計資料,9成口腔癌患者有嚼檳榔習慣,嚼食檳榔也會造成口腔病變,刺激胃黏膜,導致胃壁發炎或穿孔,影響身體對營養素的吸收。因此,有嚼食檳榔習慣者應該戒除對檳榔的愛好,並且大量增加抗氧化營養素與植物營養素的攝取,以保護細胞健康。

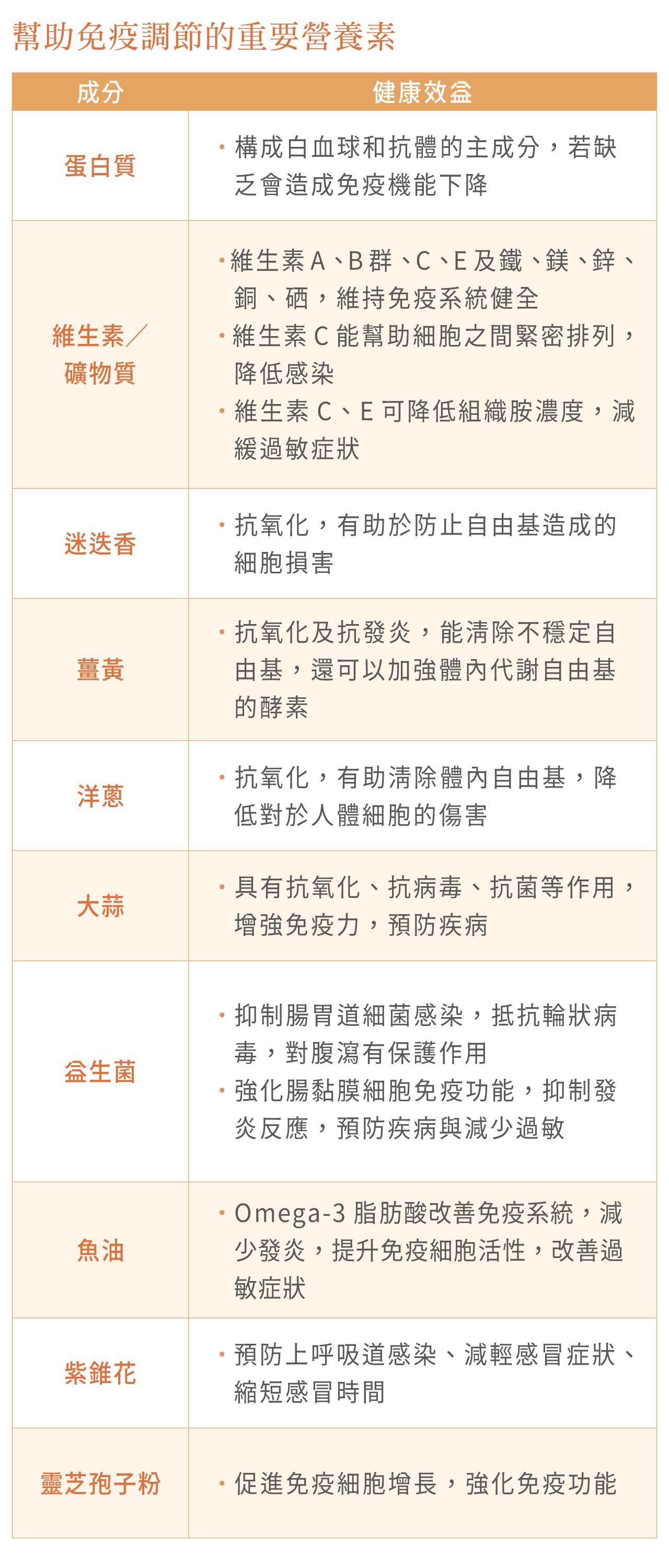

流感季節一到,常有「一人得病、全家中獎」的情形,特別是來勢洶洶的流行性感冒,易引發中耳炎、鼻竇炎、支氣管炎與致死的肺炎等併發症。至少有200種以上的感冒病毒可造成上呼吸道的感染,要讓感冒痊癒,需動員身體免疫系統來消滅病毒及去除發炎反應,而人體有7成的免疫細胞分布在腸道,因此腸胃出問題,也會影響到免疫系統。但免疫力並非愈高愈好,若太低,無法抵抗外來病菌;太高,反而會引發過敏反應,如過敏性鼻炎、異位性皮膚炎、氣喘等與體質相關的疾病,所以需要維持免疫平衡才能正常運作。平時除了遠離過敏原,更需補充正確營養與維持健康生活型態。

骨質疏鬆、關節退化、肩頸痠痛等健康問題,再也不是中老年人的專利。現代人因工作產生的慢性疲勞、生活壓力等,皆會加重或加速其過勞症狀,使身體感到不適,再加上每天脫離不了手機與電腦,也容易有肩膀、頸部、背部僵硬與疼痛問題。研究指出,成人終其一生有超過8成機會遭遇下背疼痛的困擾,雖然肩頸可能只是因為緊張或長時間姿勢不良造成肌肉僵硬,或是因骨質疏鬆或軟骨不斷磨損,引起疼痛、發炎,形成關節不平滑與骨刺增生,造成頸椎退化性關節炎、椎間盤突出等問題,但也有可能是心肌梗塞的前兆,千萬大意不得。

決定銀髮生活品質的幸福關鍵並非年齡,而是行動力。與行動力相關的組織,包括關節軟骨、帶動關節的肌肉及骨骼的骨質密度,其分別在20、30與35歲達最大強度的顚峰値,之後則逐步退化而引發退化性關節炎、肌肉萎縮、骨質疏鬆等。為了打造美好的下半人生,一定要從年輕時就強壯骨骼、存好骨本,並潤滑關節軟骨,強化肌力,其中,肌肉也是保護骨骼和關節的關鍵。打好「肌」礎,軟骨與硬骨都堅固,活動有「骨」氣,手腳靈活好「膝」力!

「保密防跌」遠離骨鬆骨折

閩南語的「老倒縮」是形容人老了,自然身高變矮或是駝背的身形,事實上顯現的正是骨質疏鬆的問題,影響了整體健康狀況與生活品質。骨質疏鬆通常沒有明顯的症狀,也不會感到疼痛,多是跌倒後骨折才發現。世界骨質疏鬆基金會指出,50歲以上多達1/3女性和1/5男性,會因骨鬆問題而易導致骨折,其中又以脊椎及髖骨的骨折最為嚴重,行動受限需他人照護,約25%會在一年內死亡;而台灣每年有2~3萬人髖關節骨折,罹患率居亞洲之冠。

骨質和遺傳、鈣質攝取及運動有關,在35歲後,每年流失1~2%,更年期婦女更高達3~5%,使女性骨鬆發生率比男性高至少6倍。除此之外,體重過輕的紙片人容易導致骨鬆上身;過重者則增加骨頭及關節的負擔,同樣會有骨鬆問題。所以除了保持健康體重,也應把握黃金補鈣期,在35歲之前多累積骨本,多補充鈣、鎂與維生素D3,幫助強化及維持骨質密度,並小心活動,避免跌倒發生,即是所謂的「保密防跌」,才能降低日後發生骨折的機會。

關節不退化 手腳靈活趴趴走

走路時,膝關節承受的壓力是體重的 2 倍,上樓梯時需承受體重的 3 倍,下樓梯時則高達體重的 5倍。50 歲以上的中老年人,每 2 位就有一位罹患退化性關節炎,75 歲以上的發生率更高達 85%。雖然關節退化與年紀老化的關係密不可分,但由於現代年輕人喜歡跳舞、穿高跟鞋、常拿重物、長期姿勢不良,或是有肥胖、痛風、類風濕性關節炎、運動性骨折或韌帶鬆弛受傷等健康問題,都會造成關節提早退化,使得退化性關節炎有年輕化的趨勢。

關節的構造主要為軟骨、硬骨、關節液與肌肉。關節液就像關節的潤滑油,主要成分是玻尿酸,可以增加關節緩衝,增加潤滑,減少磨損。而葡萄糖胺則是軟骨和關節的基本成分,刺激軟骨細胞產生更多的膠質和蛋白多醣,促使關節軟骨的新陳代謝正常化。

研究發現,每天 1,500 毫克的葡萄糖胺有助軟骨生成、抑制軟骨磨損並增加關節潤滑液,更可以修護損傷的軟骨,預防與幫助改善退化性關節炎,讓關節靈活自如。