颱風、大雨等天災過後,就要小心自來水可能變得混濁;寒流來時除了低溫,還要特別留意空氣污染。科學家預估未來氣候還會更極端,對水污染、空氣污染的影響更是遠遠不只如此!

水污染的未來進行式

台灣自來水的原水水源,主要來自地面水(水庫、攔河堰)、伏流水(淺井)、地下水(深井),還有淡化的海水,因此氣候變化和水質密切相關。

舉例來說,颱風侵襲時,大雨會將大量污染物從土壤中沖刷入水庫,例如水源地或河川附近的農藥、畜牧業的化學合成用藥,環境荷爾蒙等新興污染物等。颱風停水前後,運送水管內也會產生「水鎚現象」,剝蝕水管內重金屬或雜質進入水中。過去也有研究發現,2015年的蘇迪勒颱風過後,自來水的三鹵甲烷含量比颱風前增加了4成到2倍多。

極端乾旱、極端暴雨,都必須面對水質危機

環境部、國科會近日發表《國家氣候變遷科學報告2024》,指出台灣豐枯水期差距愈來愈大,乾旱的強度和頻率提高。當水源量減少,硝酸鹽、重金屬等污染濃度也隨之提高,地下水超抽可能使水源混入有害物質,水溫升高也會促進藻類快速繁殖,產生微囊藻毒素等有毒物質。

相對於乾旱,極端暴雨也會更常發生。報告表示,現在50年一次的極端降雨事件,未來可能每10年一次。颱風和梅雨都是台灣水資源的主要來源,未來影響台灣的颱風減少,但強颱增加,淹水範圍和發生機率都提高,淹水50公分以上的狀況也會增加。氣象署觀察也發現,近年來台灣梅雨季雨量變化大,而且有降雨集中的趨勢。

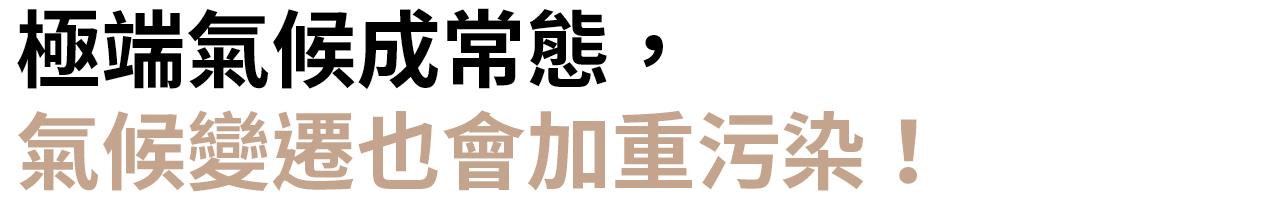

強降雨、淹水都可能造成土石流、沖刷農地,使得農藥、肥料、重金屬等污染物質進入水源,導致水源污染加劇,自來水廠短期無法負荷,原水混濁、大腸桿菌等微生物超標,為維持水質標準,自來水消毒劑使用量也會提高,連帶使得水質的維護變得更加困難。